点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“电视剧《人间正道是沧桑》,我追了好几遍,非常喜欢这个剧本。”今年,著名导演陈薪伊时隔24年后再度与编剧姚远合作,要将电视剧《人间正道是沧桑》搬上话剧舞台。这二人曾强强联手,缔造了舞台经典《商鞅》。

为了了解年轻观众的情感共鸣,“最近我特地又开着弹幕看了一遍电视剧,有意思”,83岁的导演认真地说。

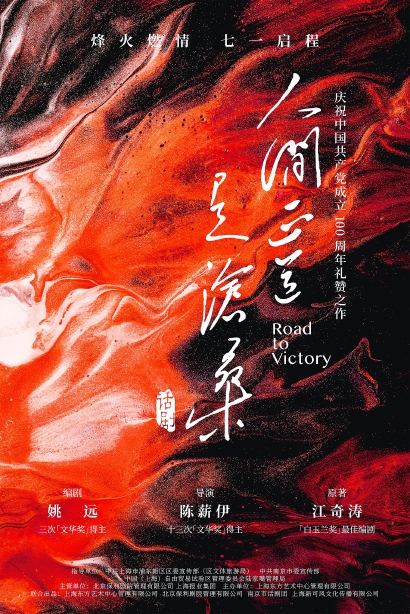

话剧《人间正道是沧桑》日前发布的首版概念海报上,“人间正道是沧桑”七个字挥洒出豪迈潇洒;红黑白三色奔涌而出的主色调,既像黑夜里燃烧的火焰,又像江河中流淌的鲜血,象征着那个血与火的年代中无数人的牺牲与付出……陈薪伊感慨,用这出大戏来庆祝建党100周年非常有意义,为观众诠释我们党历百年而风华正茂、饱经磨难而生生不息的“成功密码”。

江奇涛“放心”姚远担纲话剧编剧

电视剧《人间正道是沧桑》2009年播出后广受好评,12年过去了,仍是观众心目中的经典。原著作家江奇涛告诉记者,过去十年间有许多人动过将《人间正道是沧桑》搬上舞台的念头,前来洽谈版权的亦不在少数。然而,对于这部他本人最满意的作品,江奇涛对改编事宜一直非常谨慎。三年前,上海东方艺术中心首次推出“东艺制造”原创计划,话剧版《人间正道是沧桑》赫然在列。历经多次拜访、沟通和交底,江奇涛被东艺团队的热情和真诚打动,决定免费独家授权给上海东方艺术中心,打造话剧版本的《人间正道是沧桑》。

江奇涛创作的《人间正道是沧桑》以1925年至1949年间杨家三兄妹的人生脉络为主线,融个人命运与国家、民族的命运于一体,将重大主题与生动的人物、丰富的故事巧妙相融,再现了中国共产党顺应时代潮流,建立新中国的必然历史命运。由电视剧改编成话剧,《人间正道是沧桑》所面临最大的困难在于,如何将50集的电视剧体量,缩减到同一个戏剧空间,并在短时间内完成复杂叙事。姚远曾与江奇涛共事多年,两人曾多次参与集体创作。江奇涛说:“交由姚远来担任话剧版的编剧,我很放心。”

作为国家一级编剧,姚远几乎拿遍了国内戏剧大奖,《商鞅》《厄尔尼诺报告》《李大钊》等扛鼎之作与他本人低调的个性形成了鲜明对比。此次执笔改编《人间正道是沧桑》,他希望用另一种方法把故事说出来。“什么是人间正道?为什么这部剧到现在还有生命力?它不仅仅写过去的故事,更展现人物在历史洪流里的翻滚浮沉。”姚远表示,这部剧不是想告诉观众“结论”,而是意图引发更深层次的思考。

从年轻观众的情感共鸣出发讲好故事

“我第一次读到毛主席的这首诗,当时只有20岁出头,甚至并不知道‘人间正道是沧桑’该怎么理解。我就去问老师、查字典。后来又去理解前一句,‘天若有情天亦老’。这句诗几乎成了我的人生观,遇到困难就会想起它。”陈薪伊说。已耕耘戏剧舞台60年、迄今有近100部作品的陈薪伊,虽是耄耋之年,对戏剧艺术仍初心不改,近年来创排了话剧《洋麻将》、全女班莎剧《奥赛罗》、话剧交响剧诗《龙亭侯蔡伦》等佳作。跨越近四分之一个世纪后再度合作,陈薪伊和姚远直言:“这次默契度比排演《商鞅》时更好了。”

50集电视剧即便压缩到五小时的舞台呈现,也已非常“紧凑”,但陈薪伊还想再挑战极限:“对观众来说,五个小时坐在剧场里是一种疲惫战,我不习惯做这样的戏,我还是想把戏限制在三小时之内。”因此,她必须在《人间正道是沧桑》原有的杨、瞿两家故事中取一舍一,但在取舍中优先考虑年轻观众的情感共鸣。“年轻人和上一代人的理解的确有不同,在杨家兄弟中,他们既喜欢杨立青,但同时会同情杨立仁,年轻人对人物的情感共鸣非常强烈,这让我决定将话剧呈现的重心放在杨家。”(记者童薇菁)