点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“读书是福”

“我与书,就像‘鱼和水’”

99岁的版本目录学家沈燮元,是南京图书馆的“镇馆之宝”。他1955年进入南图工作,虽然已经退休三十多年,但至今依然几乎每天都准时来到这里工作。在世界读书日这天,《品读中国·南京》专题节目将镜头聚焦于这位一生读书、爱书、护书、编书的老人,网友纷纷表达敬意。“沈老不老,有热爱的人永远年轻。”“感谢沈爷爷对古籍的守护,为中华文化感到骄傲!”“南京是中国唯一的世界文学之都,城市里都是书香气,人们身上都是书卷气。”

南京,中国目前唯一的世界文学之都。古往今来的作家在这里操笔不辍,融千万境地,论时代气象。这里传承了千年文脉,雅怀为序,以美育人,以文化人。2022年4月23日是第27个世界读书日,中央广播电视总台央视综合频道联合总台江苏总站、总台视听新媒体中心、中共南京市委宣传部联合推出文化专题节目《品读中国·南京》。当世界文学之都遇见世界读书日,一座城市以文学的方式被打开;人们阅读着,通过文学与自己相处、与世界相处,通过文学遇见一个艺术、智慧、浪漫的中国。

南朝“最早微博体” 说艺术人生展名士风度

99岁“古籍活字典”谈读书是福引网友共鸣

节目的主会场设置在南京世界文学客厅。1800年前,这里是中国历史上第一座文学馆所在地。荐书人、读书人等排座阔谈,细数诞生于南京的古籍中记载的中国风度。“这不仅是最早的微博体,不只是看古人的八卦,更体现着魏晋风度。”中国作家协会副主席李敬泽在提到《世说新语》时如此说,他还列举了书中的两则故事:《梅花三弄》中的“即便回下车,踞胡床,为作三调。弄毕,便上车去,客主不交一言也”体现出名士风范与人生境界。“桓子野每闻清歌。辄唤奈何!谢公闻之曰:‘子野可谓一往有深情’”,这是“一往情深”的出处,寥寥数语体现魏晋时代人们将生活艺术化的精神。

节目推荐的另一本古籍《文心雕龙》,是南朝文学理论家刘勰于南京创作的中国第一部文学理论专著。这本书第一次体现了中国文学自觉性和民族审美观的塑造。梳理其《宗经》篇,所谓“性灵熔匠,文章奥府”,故可以“开学养正,昭明有融”,以至“后进追取而非晚,前修久用而未先”,犹如“太山遍雨,河润千里”。这一番论述,将中华经典文化的功效说得透彻明白。

古籍中有中国精神的无声内核,也是中华经典的有形载体。古籍的修复与保护,是传承文脉、培根铸魂中极为重要的一环。在世界读书日,南京非物质文化遗产专业学院的王燕副校长和古籍修复市级传承人许继香老师,在《品读中国·南京》展示了古籍的修复、保护工作,令观众钦佩和感动。

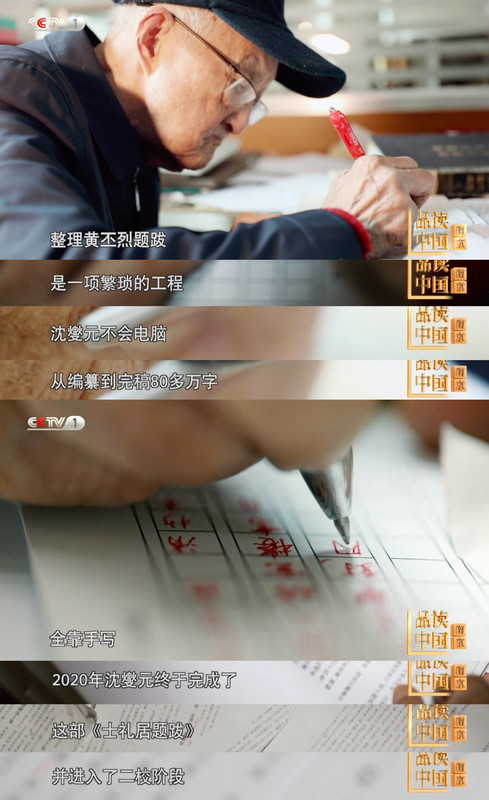

99岁版本目录学家沈燮元,几乎每天都准时出现在南京图书馆的古籍编目办公室,开始他一天的工作。沈燮元在图书馆待了一辈子,看了一辈子书,觉得“自己的运气好得不得了”。这位我国的版本目录学领域元老级人物,练就了一双“火眼金睛”,只看一眼就能辨别古籍版本及真伪。他花了三十多年时间整理清代藏书家黄丕烈的《士礼居题跋》这一重要学术界宝藏,立志做出更加完善、全面的版本。从编纂到完稿,80多万字全靠沈燮元手写。

“古籍医生”的“手艺”同样令人大开眼界,破损不堪的纸页在修复工作者的手中被奇迹般“复原”。年轻的他们创新出多种方法提高修复效率和效果,为古籍注入“新生力量”。沈燮元在《品读中国·南京》中谈到对书的感情时说:“读书是福”观众纷纷刷屏,并说:“有书读是福、能读书是福,会读书是福。”“感谢书籍让我‘悟’了。”“从古籍里品读中国,感觉自己的文化DNA动了,这就是文化自信吧!”

汤显祖、曹雪芹金陵寻梦,南京成就文人创作之高产

卡夫卡信中四提随园之主,中国南京成世界文化之窗

南京被认为是中国文学开始走向独立和自觉的起步之城,尤其自东晋以来,南京的文学创作始终保持蓬勃的热情,一直有高数量、高质量的作品产生。无数文人墨客在南京笔耕不辍,挥洒文采,《诗品》《文心雕龙》《千字文》《登金陵凤凰台》《声声慢》《桃花扇》《永乐大典》《红楼梦》等作品都与南京有不解之缘。而作为世界文学之都,它更是一个世界文学客厅,是古今中外文明交流互鉴的窗口。

“况阳春召我以烟景,大块假我以文章。”南京把历史溶解于自然,令作家心领神会、文采勃发,留下文学印记。金陵城,为中华文脉画下浓墨重彩的一笔。

万历十二年秋,汤显祖第四次来到南京。当时的南京已是人文荟萃之地,汤显祖常以诗文、词曲与当时南京著名的戏曲活动家切磋唱和,并致力其戏曲处女作《紫箫记》的创作。后在曲友的鼓励下,“更为删润”地完成了名篇《紫钗记》。这是汤显祖代表作“临川四梦”中的第一部作品,开拓了他戏曲作品中以梦为剧情中心的新天地。汤显祖的《牡丹亭》在南京引发了更惊人的轰动。该剧在南京上演后,深受欢迎,连演十年不衰。在《品读中国·南京》节目中,南京师范大学教授郦波说:“汤显祖那一代的戏剧传统,实际上为白话传统文学留下了非常重要的脉络。”江苏省戏剧家协会主席柯军介绍到,而今戏剧演员的舞台不拘泥于剧院,在南京地铁站内,也能看到表演。

节目中推荐的另一本经典名著——《红楼梦》,也流露出古城南京作为曹雪芹的家乡,对他创作上的影响。除书中的南京话之外,作家笔下大观园内的秀丽景色,和“有葱蔚洇润之气”的荣、宁二府的老宅更使人联想起“六朝遗迹”的石头城和江南园林。清代文学家袁枚在《随园诗话》中说:“雪芹撰《红楼梦》一部,备记风月繁华之盛,中有所谓大观园者,即余之随园也。”

而说到袁枚,他购得并归隐随园后如鱼得水,创作了《随园诗话》。袁枚的作品影响了一批欧洲作家,卡夫卡便是其中之一。他在给未婚妻菲丽斯的信中至少有四次提到了清代诗人袁枚。时至今日,南京作为世界文学客厅依然在开门迎客。南京图书馆馆长陈军表示:“我们在世界上跟美国、德国、法国、丹麦等等几十个国家上百所图书馆都有定期的互访研讨”。《小王子》的译者,南京大学法语系教授黄荭在节目中介绍到,她已申请到立项,与法国学者合作,翻译费孝通创作的社会学著作《乡土中国》。“外面有什么好的书,我们这里的读者可以很快读到。我们这边好的书,也会很快地被翻译成其他语言。”译林出版社总编辑袁楠分享道:“我们谈到世界文学之都时,会这样说——澳大利亚的墨尔本、美国的西雅图、意大利的米兰、爱尔兰的都柏林、中国的南京。”以南京为窗口,去传达中国民族的文化,让世界更加了解中国和南京。

南京的图书出版业也一直在为文化传承赋能。南京师范大学教授郦波说:“明代时,南京已经变成了全国的图书出版,包括出版印刷发行的中心。当时最精良的书叫‘南监本’”《本草纲目》首先在南京出版,包括《西游记》在内的优秀明清小说很多也首先在南京出版,或在南京印发优良的版本。”而今的译林出版社也一直在积极地拓宽文学的视野和疆界,输出与引进着人类优秀文化成果。以文学为媒介的交流平台,让全球城市之间建立起一种学习、交流和互助的网络。

零零后“逆光男孩”在阅读中寻找生命意义

女越剧演员书中寻找李白心境演“活”文豪

阅读,也是文都南京的一张世界名片。中国作家协会副主席毕飞宇表示,历史的两只脚、作家的一双手、读者的两只眼,是南京成为世界文学之都的关键因素,缺一不可。

《品读中国·南京》中,众人在南京的浦口火车站朗读朱自清的散文《背影》。这个承载着深沉情愫的背影,正出自此处。这里是历史的交汇口,空间含笼了时光的流转。在这里应运而生的文学,给了人精神力量和情感共鸣,这里生活的人,亦将阅读作为自然而然的生活方式,赋予南京一派书卷气。

零零后“逆光男孩”叶泓霆在南京长大。4岁生病逐渐失明的他,小学时进入南京市盲人学校就读。通过盲文书,他开始接触阅读,后来又接触到有声阅读。在金陵图书馆的盲人影院里,他聆听大学生志愿者和播音员讲电影。在文学中,叶泓霆为自己找到一种平衡,他说:“在视觉上丧失的东西,通过文字让我得到。我阅读的最终目标,是寻找生命的意义。“

《品读中国·南京》节目的另一位品读人,南京市越剧团青年演员李晓旭则通过阅读,找到了李白“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”的正确情绪,准确抓住了人物的内心。南京入选为世界文学之都后,南京市越剧团创作了诗韵越剧《凤凰台》,讲述了李白在南京的诗与爱情。李晓旭通过书籍、传记、文史、诗歌等体会李白的心境。“人物哪里找?人物书中找。我从文字中寻找这个人的灵魂,自己打碎自己,也将文字打碎,融进文字里。崭新的一块玉佩就展现在观众眼前。”

南京充满了“文艺范”,书香氛围被写进城市的文化基因中。南京图书馆,目前有1240万册藏书。文学滋养生命,书香人生激发文化生机。在文学中,我们的心灵更加细腻、丰富与坚强;在文学中,我们体悟中华文脉的独步天下,自觉地传承中华文明。第27个世界读书日,在中国目前唯一的世界文学之都南京,千年文脉经过创新化表达和创造性传承,飞入寻常百姓家。“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”《品读中国·南京》,令人益智增德,如沐春风。