点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

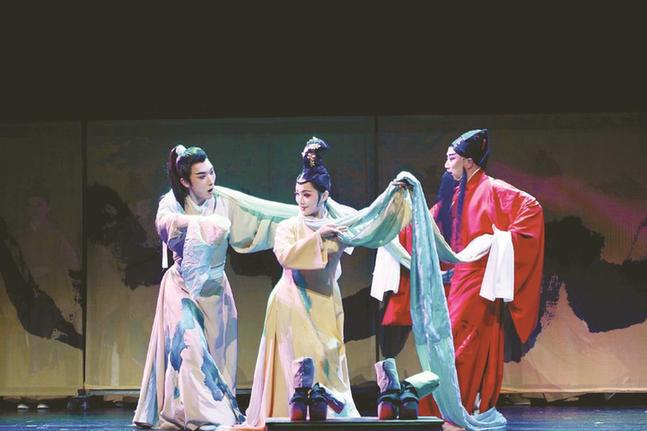

扬剧《千里江山》剧照。 陈禹州摄

■记者 王筱丽

“高朋满座,圆圆满满。探索,永远都是有价值的。”从上海返程之前,来自西藏自治区藏剧团的青年导演索朗曲珍在朋友圈感慨。

昨晚,“2022中国小剧场戏曲展演”圆满收官,来自11个剧种的13部作品各放光彩。虽然因疫情推迟数月,但在这方舞台上所展现出的智慧与价值有增无减:历史悠久的藏戏、汉剧大胆走出叙事“舒适区”;“梅花奖”获奖演员陈亚萍、李政成亲自领衔,凭《粉·待》与《千里江山》迈出滇剧与扬剧小剧场试水的第一步;满台00后、青春无敌的北京曲剧《我这一辈子》在长江剧场·黑匣子留下光芒四射的实验性探索……

剧场灯光一次次暗下,当代戏曲人边回望着历史,边实现着传统的更新,碰撞出的灵感之光让舞台熠熠生辉。待灯光一次次亮起,佳作的余韵仍在绵延,传统戏曲可预见的新面貌令戏迷与专家为之振奋鼓舞。小而不小,大在旨趣。在诞生后的第九年,以“亚洲演艺之都”上海为大本营的展演为戏曲的步履所往推开了一扇窗、一扇门,探见“姹紫嫣红开遍”的好光景。

集聚效应带动,“焕新”的火花迸发闪耀

“不来上海参加小剧场展演,会是《粉·待》和剧种的遗憾。”滇剧名家陈亚萍对记者感慨。这不是《粉·待》第一次报名“中国小剧场戏曲展演”,2021年,剧组入选后曾因故无法前往上海。演出虽然搁置,但带滇剧史上第一部小剧场作品与戏曲“大码头”的观众见面是主创一直挂念的事情。《粉·待》排演之初,导演周龙便提出了“精致化”的理念,三个演员、四个乐手共同在舞台上发出了深宫妃子苦等一生的哀叹。时长60分钟的《粉·待》戏虽小,新意却处处可见,配乐舍弃了胡琴,转而大量起用古筝,充分展现出滇剧雅致的一面。

得益于主办方多年的精心培育,平台的影响力和社会效应逐年扩大,如同磁铁般吸引着来自全国各地的院团,412部申报剧目、近70个剧种构成了展演庞大的“朋友圈”,且几乎年年都有新面孔亮相。本届展演中,藏戏、扬剧、北京曲剧、吕剧就首次闯入视野。▼下转第五版(上接第一版)于地域而言,远道而来的蓝面具藏戏贡献了沪上舞台鲜能见到的“温巴顿”“扎西”等充满仪式感的表演环节;而于地方戏的突破看,扬剧、北京曲剧、吕剧则打开了剧种“还能这样演”的新格局,传世名画《千里江山图》、老舍中篇小说《我这一辈子》、明话本《警世通言·苏知县罗衫再合》都在从未有过的戏曲转译中实现了经典的艺术再生。

值得关注的是,展演的集聚效应推动戏曲人之间的相互切磋,“焕新”的火花四处迸发闪耀。到上海的第二晚,陈亚萍就在宛平剧院欣赏了上海昆剧团的《三勘》。在与同行的交流中,她仿佛看到了自己在小剧场摸索的身影:想要尽力一搏,却也带着些诚惶诚恐。“戏曲不应该与时代脱节,不管成功与否,都得不停地尝试。”陈亚萍台上纷飞舞动的水袖,舞出的也是滇剧人的奋力前行。

恣意挥洒朝气,辨认戏曲未来

“年轻观众走进小剧场,常常带着一层好奇心。”在北京曲剧《我这一辈子》中饰演“我”的王厚义和不少00后的同龄人一样,常会选择密室和剧本杀作为平日里的休闲方式,在他眼中,小剧场观演可以被视为另一种风格的沉浸式体验。巧合的是,好听、好看、好玩正是《我这一辈子》想要完成的目标。该剧谢幕后,剧组邀请观众现场“面对面建群”,直面最真实的反响——“看得热血沸腾”、“售罄满座都不够,这戏值得被更多‘看见’”。

包容与开放是小剧场最大的魅力,无论是年轻还是古老的剧种,都能在此找到安身之处。由老舍1952年命名的北京曲剧是我国最年轻的剧种之一。北京曲剧《我这一辈子》导演白爱莲在这部作品中延续着她的“小剧场大时空”理念。观众看到一批去年刚刚从中国戏曲学院毕业的00后演员在“打新春”“金钱莲花落”“靠山调”等传统曲牌中尽情张扬着意识流,社会众生幻化为意象一群“纸人”——类似古希腊戏剧歌队的形式强化了歌舞性,用诙谐调侃的方式演一出悲剧。

蓬勃的朝气与创作的活力时刻涌动在小剧场中的空气中,在这里,拥有400年历史的汉剧可以拥抱文人戏与革命题材。武汉汉剧院的青年编导胡晓琼从流传后世的散文名篇《与山巨源绝交书》,提炼出“竹林七贤”中的嵇康与山涛之间超越生死的情义,恣意呈现在汉剧《一梦幽篁》中。在她看来,缩短与观众心理距离的小剧场是“探索文本思辨性与哲学性的不二场所”。在执导小剧场戏曲之前,胡晓琼也曾排演过小剧场话剧,她感叹于戏曲本体的博大精深与唱念做打丰富的表现形式。与此同时,剧本创作、表演方式、舞美设计、音乐配器在适配小剧场的过程中都逐一有所改变。一次次的尝试和摸索后,年轻的汉剧人隐约感觉到——“或许就是在这里,将要孕育出新的戏曲样式”。