点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

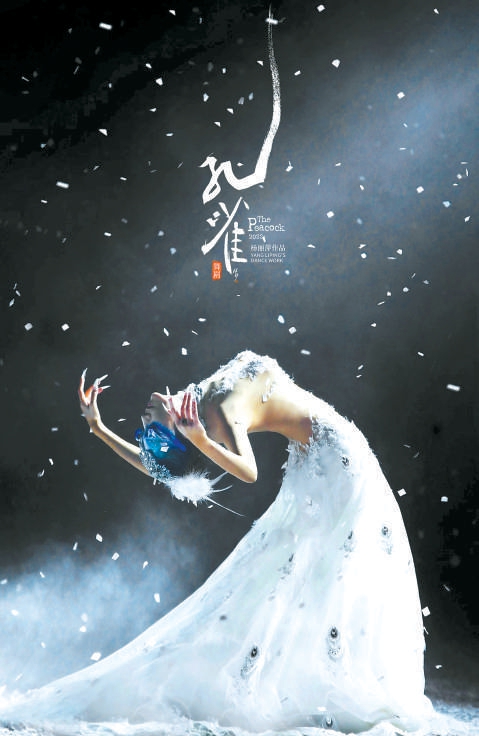

昨天,65岁的舞蹈艺术家杨丽萍再次出现在了保利剧院舞台上,在由她担任总编导的2022版舞剧《孔雀》演出中,她连续第八场出演其中“冬之篇章”,让观众再次领略到“孔雀女神”炉火纯青的艺术风采。

这是一代舞神对生命的终极叩问。在春夏秋冬的四季轮回中,万物凋零、一片肃杀之时,孔雀迎雪而舞、涅槃重生。杨丽萍不只表现了美,还表现了美的挣扎、美的纠斗、美的磨难、美的历险,最终历经劫难,才是美的回归。

此次一经开票就全部售罄,主办方不得不在原本5天演7场的情况下,又在25日上午加演了一场,开创了舞剧演出罕见的上午、下午、晚上“一天连演三场”的纪录。

早在2015年,杨丽萍的《孔雀》赴台湾演出时,就曾成功完成过“一天演三场”的超级任务,而且当时年过半百的她作为领衔主演,是跳满“春夏秋冬”四个篇章的,无论年龄、体力还是演出强度,都比现在年轻演员面对的挑战更大。因此她鼓励青年演员说:“我当时都能跳下来,你们一定没问题!”

在杨丽萍看来,作为艺术家,永远要有勇于攀登、突破自己的精神。她在50多年的艺术生涯里,从处女作独舞《雀之灵》,到创作《云南映象》《平潭映象》《十面埋伏》等十几个不同题材内容的大型作品,以及用东方文化和审美去演绎世界经典作品《春之祭》,再到如今的2022版《孔雀》,每一次创作,都是在不断挑战自己。

杨丽萍1986年凭借《雀之灵》荣获第二届全国舞蹈比赛创作和表演第一名,1988年登上央视春晚引起全国轰动,成为人们心目中无可替代的“孔雀女神”。她自己一直对孔雀这个艺术形象情有独钟,从独舞到双人舞到舞剧,她在一次次将“孔雀“搬上舞台的过程中,融入自己更多对生命的表达。舞剧《孔雀》从2012的版本到2022版,十年的时间,也让她更加深切地感受到了生命的意义,希望通过这部作品,带领更多年轻的生命,用传承的精神让美的东西继续发扬光大。

“我觉得一个艺术作品要跟人有关系。像孔雀、凤凰这样具有东方符号的艺术形象,不仅要用肢体表现美,还要传递生命的意义。”她举例道,“《孔雀》的舞台上有个鸟笼,象征着束缚和陷阱,我们每个人一生中都会有各种各样的束缚,如何去挣脱?还有时间,它一直在流逝,我们用旋转的方式来演绎,因为我觉得生命也是一个轮回,宇宙万物都在周而复始。自然法则的很多东西,都需要我们去领悟。”

此次演出特邀中央民族歌舞团演员肖蓉浩、中国东方演艺集团演员杨涵等国内顶尖舞者加入2022版《孔雀》。其中“男孔雀”的扮演者杨涵,还是杨丽萍在网上看到视频后主动留言将他请来的。“我希望把舞台交给下一代的青年舞者,他们技术好、舞感好,通过他们的演绎,相信《孔雀》会比十年前更精彩,也希望通过他们把优秀的作品流传下去,把我对生命的思考和感悟传递给观众。”

虽然已经年过六旬,但岁月似乎未曾在杨丽萍身上留下什么痕迹。她秀丽的面容,苗条的身材,和一群年轻舞者同台也毫不逊色,反而更显自信和大气。如此令人羡慕的状态,源自她多年如一日的自律,也源自她对生活永远保持热爱的态度。

杨丽萍平时在家中,虽然休息得挺晚,但每天都会早起。她会在树底下喝茶,然后再吃中午饭。她透露自己一般不吃早餐,尤其像演出的时候,一天只吃一顿,而且差不多提前一个月就开始节食。“但不管怎样,都要好好生活,不仅用自己擅长的肢体艺术表现美好,而且在生命的过程里面懂得生活的美好,尊重自己的生活,这是我一直以来主张的生命态度。”

崇尚自然和自由的她,从小就生长在大自然里,每当风吹打树叶,产生的那种天籁的节奏,都会让她心生感触。每次演出结束,观众给予热烈的掌声时,她也会想起小河流淌的声音。看见一朵花的绽放和凋谢,也会让她产生对生命的领悟。“生命是有限的,肉体会衰老,但是我们的精神可以永存。”

记者/王润