点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

韩飞

历史文化纪录片《中国》第三季(简称《中国3》)采用原画+CG的方式,自神话传说始,追溯上古三代历史,展开一场关于中华文明的溯源之旅。其创作题材和表现形式,亦引发了学界和行业的讨论。

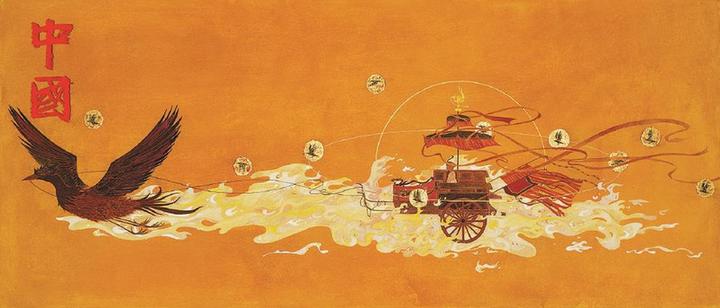

纪录片《中国3》剧照

上古文明:纪录片创作题材的时空延展

近两年,中国纪录片创作的题材和时空被不断延展:以《中国3》《山海经奇》为代表的上古历史和创世神话题材,以《未来漫游指南》为代表的科幻题材,让我们看到更远的过去和未来,见证了纪录片的表现力。

借助情景再现和剧情演绎对古代历史“还原”的创作模式在中国已经基本成熟,事实上《中国》前两季就是这么完成的。不过前两季作品是选择使用更加“重工业”的影视技法,通过写意美学与历史情境的建构,营造了举重若轻、虚实相生、韵味无穷的历史场景,让观众沉浸、体验和共情,实现了作品形式和美学上的创新。

《中国3》则在历史时空观照范围上与前两季,乃至市面上绝大多数的历史纪录片有着本质不同。该季大篇幅关注的是中国上古文明,甚至前三集主要以神话传说为主,部分是缺乏文字记载和考古佐证的历史。这对创作无疑是个巨大的挑战。

运用纪录片这一视听文艺类型去追溯中国上古文明乃至那些瑰丽雄奇的神话传说是否有意义?答案必然是肯定的。我们今天的一切,最初是如何开始?作为中国人,我们何以成为我们?中国何以成为中国?这一切都需要从源头说起。源头也许是一片混沌,盘古、女娲、伏羲、燧人氏、神农氏,甚至黄帝、炎帝、蚩尤……大都是虚幻飘渺的,但这些来自古人接力式的想象绘就的神话传说,融入了历代中国人对世界的观察、思考和判断,以及试图解释自己是谁、从哪里来的初心。了解他们,我们才能更好了解民族的来时路。而当一种想象(如神话传说)构成民族的集体记忆的时候,它就具有了被纪实呈现的价值。因此,这类创作体现出一种文化自觉和文化自信。

但问题也接踵而来:纪录片能胜任记录和表征中华文明起源的叙事吗?上古文明又将怎么用纪录片去表现呢?这必定是难解的。

形态蝶变:想象的纪实化表达

早在1923年,在被称为“电影眼睛理论”宣言的《电影眼睛人:一场革命》一文中,维尔托夫写道:“到目前为止,我们一直在玷污摄影机,强迫它复制我们肉眼所见的一切。”历史叙述需要想象力,纪录片创作也需要想象力。如何将历史甚至是那些缺少史料的历史以生动的形式呈现出来?摄影机对物质世界的复现或许已经满足不了观众的胃口,也制约了纪录片的表现领域,我们需要新的媒介和手段传递非虚构内容,借助技术、艺术、思想的融合,拓展纪录片的表现界域。

与前两季依靠精致的实体置景和造型手段试图打造情境化的历史场景不同,《中国3》采用原画+CG模式,为观众钩织了繁复的关于上古文明的想象空间。原画为基础视觉元素,通过CG技术使之成为流动的数字动画影像,与声音叙事互为配合。解说词携带大密度信息,但表达是诗意和思辨的,外加空灵神秘的音乐,构成了《中国3》的主要视听元素。

用动画的方式、纪录的理念来言说历史,是一项创造性的工作。如果说摄影机的记录让文本建立起与现实世界的索引关系,那动画的不同在于——它生成于数字世界,没有基于物理存在的索引性符号,让它可以与现实不具有任何索引关系。

《中国3》改变了传统纪录片依靠摄影机进行“物质世界的还原”,走向“技术生成”;从还原和建构具象的历史情境,走向呈现虚实相生的意象情境甚至混沌情境;从打造历史的信息空间走向打造历史的想象空间。动画语言作为一种言说方式,也成为一种召唤结构。它充分调动了观众的联想和想象,让观众在抽象与形象交织融合的视听空间里,体味和感受上古文明的混沌与历史初始时期的氛围,进而理解关于中华文明起源的解释。而权威学者的加持,则让本片传递的信息和思考获得了“真相”的背书。

相对于纪实美学的视听语言讲求高度逼真的场景还原,动画的表现显得不拘一格,是自由洒脱的艺术媒介。《中国3》动画语言如中国画一样,并不是刻意求真,而是求神。甚至该片动画刻意通过简化、夸张、乃至抽象的变相手法,主动拉开了与现实世界的差距,呈现出与现实世界迥异的间离影像。这种间离效果创造了一种“熟悉的陌生”,亦幻亦真,一如上古历史的初始与混沌。

《中国3》的核心特色是借助动画语言建立了一个观众通过联想和想象填补空白的召唤结构。动画这一形式让本片表达更为灵动,但充满了不可避免的主观性。而这种主观性无形中和充满神话传说的上古历史叙事产生了某种契合,因为神话传说本就是主观虚幻,掺杂着历代叙述者想象的言说。也正是这种创作技法改变导致的形态蝶变,让这个被定义为“纪录片”的文本,在形态上走向“融视频”化。

后纪录片时代来临?

尽管约翰·格里尔逊在《纪录片的首要原则》中反对自然素材的平铺直叙,而是强调组织、重构和创造性剪裁,但他仍把是否使用自然素材,当作区别纪录片和故事片的关键标准。但如今的《中国3》已不是简单地在自然素材中加入非虚构元素或角色扮演那么简单——它几乎彻底抛弃了自然素材。《中国3》依靠“思想+艺术+技术”的融合创新,展现了一种别样于传统纪录片的视觉图景,这一文本也打破了大多数观众对于纪录片的认知和审美框架。

新世纪初,市场化与大片化浪潮启幕,《故宫》《圆明园》等作品借助时新的计算机动画技术,把古代宫殿恢弘的建筑设计与匠心独运展现在观众面前,制造了纪录片的视觉奇观。二十年过去,《中国3》以全动画的面貌升格而来,似乎意味着中国纪录片产业发展另一个节点的到来。

正如由动物到人的进化,通常认为以掌握制造和使用工具的技能为临界点。完全抛弃自然素材,几乎看不到与现实世界的索引性关系,是否可以认为是纪录片的临界点呢?充满主观与想象的原画是否可以被归为像情景再现一样,成为纪录片的一种语言呢?如同巴赞认为的,摄影使得西方绘画“最终摆脱了现实主义的纠缠,恢复了自己独特的美学”,那当纪录片的关注对象从过去现实中的人与物,走向远古神话甚至是未来想象,纪录片是否会在这种“解放”中恰好发现属于自己的新美学呢?上古神话是主观制造的世界还是尼克尔斯说的我们置身于其中的“这个世界”(the world),抑或是创作者完全想象的“某个世界”(a world)?这些问题我们尚没有一个共识性的答案。

但心照不宣的是,在后现代思潮下许多创作者们正尝试突破“非虚构”的底线、市场化逐浪中制片人们在小心地拿捏着纪实元素多寡的配方的语境下,我们正离一些纪录片构成要素的基本共识越来越远,一个后纪录片的时代似乎正向我们走来。而当形式上“一切坚固的东西都烟消云散”,纪录片如何厘定自己的阵地?本质上的客观和真实又该由谁去保证呢?

《中国3》为代表的视听样态,笔者仍愿把它归为纪录片的范畴,即它拥有纪实的初衷、求真的愿景,虽然它的基本材料构成已经不是来自物质世界的了。这是一个技术赋能、媒介融合、商业思维等共同驱动下的产物。也许,在这个虚拟与现实渐趋同构的时代,我们在讨论纪录片边界的时候,不应过多纠结于纪录片表现的对象或本体是什么,而在于其如何遵从纪实的逻辑和精神,对特定问题的求索。纪录片本质上是一种纪实精神的视听化实践,它的底层逻辑是求真、求是。探求就意味着这是一种过程。而纪实精神的遵循在当下也更多依赖于创作主体的自觉。

同时,我们也应该是时候去接受,一部纪录片之所以为纪录片,不仅仅取决于创作者以纪录片的名义和方式呈现,还在于传播者、观众和评论家把它按照纪录片的方式去散布和接受。而观众的关于真相和真理的期待,如果能在观看一部被冠名为“纪录片”的视听作品中得到满足,那这个视听文本,我们也有理由认可其为“纪录片”。

数字虚拟技术正在根本上改变纪录片的创作生态,也动摇了纪录片的观念。而历次创作实践的颠覆式突破,都是纪录片发展的动力来源。对此,我们可以保持一种开放的态度,可以思辨,但不急于判别。

(作者为中国传媒大学电视学院视听传播系副主任、副教授)