点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:任姗姗

核心阅读

舞蹈走出了舞台,走向广场,走上更广阔多元的时代舞台和公共空间。舞蹈承担了大量的主题性表现,舞蹈艺术的生命力和表现力令人印象深刻。

气势恢宏的合唱、激情澎湃的交响、绚烂绽放的烟火、热血沸腾的瞬间……近年来的一系列大型文艺活动,激荡着中国人的爱国情怀,塑造了中华民族共同的文化记忆。

艺术创作百花齐放,但终归要将美的感受、美的启迪传递给观众。舞者若仅仅沉醉在自我的感受之中,观众会毫不犹豫地远离。以人民为中心的创作,好口碑是硬道理。

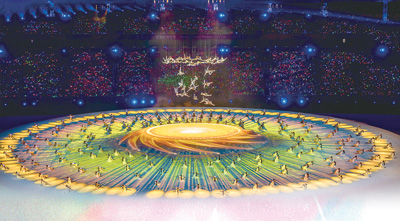

成都大运会开幕式现场。

就在前不久,北京舞蹈学院建校70周年之际,“为人民而舞为时代建功”专场演出在国家大剧院与观众见面。近千名师生同台共舞,古典舞、民族舞、芭蕾舞、国标舞、音乐剧、创意情景表演竞相展示。演出“一票难求”,学院舞蹈告别传统印象中的“高冷范”,成为舞蹈艺术蓬勃发展的又一缩影。

舞剧《永不消逝的电波》演出超过600场,舞蹈诗剧《只此青绿》同名电影全国上映,舞蹈《唐宫夜宴》《朱鹮》《咏春》《锦鲤》一夜火爆出圈……这些年,舞蹈艺术真的离观众更近了,更能舞到观众的心里。

舞蹈走出了舞台,走向广场,走上更广阔多元的时代舞台和公共空间。2014年南京青奥会开幕式,2015年纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年文艺晚会《胜利与和平》,2016年中埃文化年开幕式演出《两大文明的对话》,2017年“一带一路”国际合作高峰论坛文艺演出《千年之约》,2021年庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》,2023年成都大运会开幕式……舞蹈承担了大量的主题性表现,舞蹈艺术的生命力和表现力令人印象深刻。作为上述大型文艺活动总导演的陈维亚,见证了舞蹈艺术与时代的同频共振。

大型文艺活动不断绽放艺术魅力,锤炼新的审美品格

11月1日下午,中央戏剧学院昌平校区剧场中心。正在放映的大型情景史诗舞台艺术电影《伟大征程》,将观众带回2021年6月28日晚近乎沸腾的国家体育场。赞叹、感动、振奋,时隔3年重温这一历史时刻,现场观众仍沉浸其中。

放映结束,文艺演出《伟大征程》总导演陈维亚、电影《伟大征程》总导演侯克明以及参与创作的6位青年师生走上舞台,与观众面对面交流。再忆创排演出的点点滴滴,每一位参与者都十分动容。侯克明感慨:“现场上万人用心去抒发去表演,镜头所到之处,每一位参演者都全情投入。”

气势恢宏的合唱、激情澎湃的交响、绚烂绽放的烟火、热血沸腾的瞬间……近年来的一系列大型文艺活动,激荡着中国人的爱国情怀,塑造了中华民族共同的文化记忆。

大型文艺活动不断绽放艺术魅力,锤炼新的审美品格,也锻造了不同领域的人才队伍。据陈维亚介绍,《伟大征程》约8000名演员,约5000人为舞蹈演员,其中1000余人为北京舞蹈学院师生,对他们来说,这种记忆与影响刻骨铭心。中央戏剧学院舞剧系老师朱晗饰演一位战士,他回忆:“成千上万名演员夜以继日地排练,我们的表演与每一个音符、每一个节奏共振,与塑造的每一个角色共情,不知不觉深化了自身对历史的理解和内心的情感。”2021年春节过后,主创人员和部分学生演员入驻位于北京昌平沙河镇的“阅兵村”。还原真实的情境,才能读懂内在的历史逻辑。主创们聆听多位党史专家的授课,去上海参观中共一大会址,在嘉兴南湖之畔感悟信仰的力量。生活与排练,是一堂堂生动入心的党史课。“从哭到不哭再到哭,是这群孩子们的情感转变。”陈维亚清楚记得,“阅兵村”里,很多孩子早上起床第一件事是把钻进鞋子里的毒蝎子捉出来。一开始,他们因为吃了没有吃过的苦而落泪;排练中,因为未曾亲历过的艰苦而流泪;演出结束,又因为舍不得告别而泣不成声。

10月24日,北京舞蹈学院舞蹈剧场后台,在校生王江瑶带着珍藏的T恤衫,找到陈维亚签名。3年前,她穿着这件衣服参加《伟大征程》排练,如今穿着这件衣服参加母校演出。一个是“饱含激情”、一个是“饱蘸深情”,两个时间点、同样的深爱,成为青春年华里最特别的记忆坐标。

“高度浓缩时代信息的舞台,锻造创作者的品质与品性。”陈维亚认为,年轻人参与大型文艺活动,熔铸了深厚的感情基础,他们内心的自豪、自信与激情来自对时代变化的感同身受。

文艺演出《伟大征程》排练现场。

以人民为中心的创作,好口碑是硬道理

北京舞蹈学院教师刘冰一直关注“小红书”等社交平台,追踪观众对“为人民而舞为时代建功”专场演出的评价。她惊喜地发现,“观众是罕见的‘零差评’,有的观众说看完下午场,连着看晚场演出,有的观众从国家大剧院又追到了北京舞蹈学院。”

舞蹈出圈传播的现象,不是孤立和偶然的。前不久,陈维亚赴南京观看舞剧《红楼梦》。下午四五点钟,距离演出开场还有两三个小时,剧场周边就聚拢了一大群从外地赶来、拎着行李箱的年轻人。“他们在等待开场,像是追明星演唱会一样。”陈维亚说。

这不禁让陈维亚联想到前些年的经历。一次业内评奖活动邀请陈维亚担任评委,当天参赛的15个节目,有14个节目“以黑场开始,经过压抑沉闷的表演后,以黑场结束”。点评环节,陈维亚不吐不快:“表现阴暗、压抑、痛苦、忧愁,并不是艺术创作的全部,我希望看到一些阳光、明亮、漂亮、令人振奋的作品。”话音刚落,全场响起掌声。

“这些年,昂扬、唯美的舞蹈作品越来越多了。”陈维亚说,“舞蹈从诞生之日起,就具有人民性、大众性的特点,是容易被人们理解、接受、喜爱的艺术门类。”在他看来,“艺术创作百花齐放,但终归要将美的感受、美的启迪传递给观众。舞者若仅仅沉醉在自我的感受之中,观众会毫不犹豫地远离。”

科技发展到今天,全息影像、实时捕捉、人工智能交互设计等技术的出现,对舞蹈的创作、表演、传播提出了新要求。陈维亚认为,舞蹈需要连接新的空间、新的媒介、新的技术与材料。2014年南京青奥会开幕式上,200多人凌空造型上演“筑梦之塔”,入选吉尼斯世界纪录;2022年北京冬奥会开幕式上,舞蹈与地面光影的互动下,所有雪花聚合成一朵大雪花,唯美震撼的场景深入人心;2023年成都大运会开幕式上,立体飞旋于空中的男女演员“追梦”共舞,与地屏中的浩瀚宇宙即时互动,新潮之力奔流涌动。

“舞出观众的心声、舞出他们的欢乐、舞出蓬勃生命力的作品,无论男女老少,都能产生共鸣。”陈维亚说,“以人民为中心的创作,好口碑是硬道理。”

北京舞蹈学院建校70周年专场演出剧照。

艺术要创新,胆识和方法缺一不可

“《风华》融合中国古典美学精神,以万物归一起始,继而一袭白衣展万物群像,在黑白阴阳的混沌中道出中国哲学思想。”北京舞蹈学院中国古典舞系教师汪子涵写道。

“踏入《焦点》的空间,演员与光共舞,不仅要关注舞蹈动作的质量,更强调与灯光互动产生的感受,让身体的律动更加生动而立体。”北京舞蹈学院创意学院现代舞系学生伍涵茜写道。

这次为北京舞蹈学院建校70周年创作演出,作为总导演的陈维亚力求以创意取胜。每个篇章的表演,由“亮点”“观点”“焦点”“支点”4个情景片段贯通。“亮点”利用威亚,让舞者的身体驰骋在广阔空间。“观点”聚焦人声,将舞蹈文本的丰富内涵诉诸肢体。“焦点”运用灯光效果,舞者与光共舞,强化肢体语言与情感表达。“支点”致敬舞蹈幕后工作者,充满现代与时尚的气息。人们通常认为舞蹈长于抒情,但这场演出让观众看到,舞蹈不仅可以讲好故事,也可以表达深刻的思想。

“艺术创新,胆识和方法缺一不可。”陈维亚说。受北京舞蹈学院青年舞团邀请,陈维亚根据斯特拉文斯基的《春之祭》编创舞蹈作品,不仅是对他个人创作风格的一次突破,也是中国舞蹈界对西方现代舞的一次大胆尝试。作为音乐史上的经典之作,《春之祭》的创新性和复杂性为编舞带来巨大挑战。“你敢站到大师们的肩膀上去吗?要不要填补《春之祭》中国版的改编空白?”短暂的自问后,陈维亚下定决心。他一遍遍听音乐,一遍遍用笔画下音乐的旋律和节奏,最终形成了一幅“心电图”。

今天的舞台越来越丰富多样,个人和编舞团队越来越有鲜明的叙事创新和美学追求。以这些年的中国舞蹈“荷花奖”获奖作品为例,古典舞更多地取材于诗词歌赋、神话传说等,通过虚实相生的古典舞语汇,传递一脉相承的传统人文精神。很多挖掘文化遗产元素、让文物“活起来”的作品取得了较高的成就。而现代舞从个体的心灵感知出发,体悟生命的自在与自洽,思索与探寻人生的哲学命题,有各自的艺术表达和极致的审美追求,并寻求传统文化与现代生活的连接。

舞出新时代的共同心声,舞出艺术的蓬勃生命力,众多舞蹈工作者一次次打破陈规俗套,一次次突围,一次次舞向新的高峰。

版式设计:蔡华伟 以上图片均为林毅摄影工作室提供