点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“想俺老孙也算天地间一尊神佛!”推着自行车,一位年过花甲的老者走在陶然亭的街面上,微微挑眉,小声开着嗓。这腔调,让人误以为是位京戏水平不低的北京大爷,但仔细一瞧,却发现原来是位地地道道的外国朋友。他,就是京剧圈里鼎鼎大名的“洋猴王”——格伐·博拉赞(Ghaffar Pourazar)。

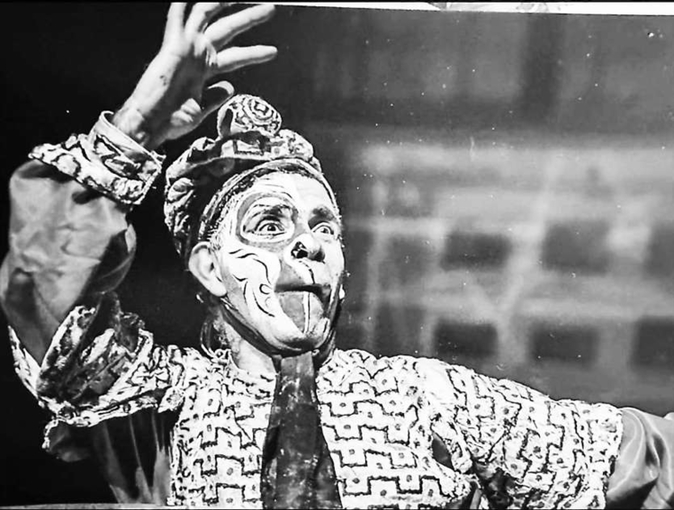

格伐在讲座中进行京剧展示。

开场

年近四旬首次登台演“猴王”

和格伐相见的地点,约在湖广会馆的戏楼。坐在茶座上,看着老式戏台,格伐有些出神。看着台上“出将”“入相”的上下场门,他似乎又回到了首次登台扮演“美猴王”的那一刻。

“那是1999年1月下旬,我在虎坊桥工人俱乐部登上戏台,演出的剧目就是《闹天宫》。当时,我已经学了几年戏,唱、念、做、打也都有点儿模样了。”格伐回忆道。

那一年,格伐已经年近40岁,身份是中国戏曲学院的研究生。在众多“猴子”的簇拥下,格伐出场亮相,只见他头戴金花帽,脚蹬高靴,身着蟒袍,真个猴王气派,好不威风。

“想俺老孙也算天地间一尊神佛!”一开口,格伐便把美猴王“嬉、笑、怒、骂”的神情、心态表现得活灵活现,为观众勾勒出了一个武艺高强、狂妄自大却又调皮捣蛋的猴王形象。

整场演出,格伐一招一式准确到位,显示了扎实的基本功。戏中大段的武打和颇有难度的出手技巧,他也运用得颇为自如。

“给我配戏的不仅有一个年级的同学,还有北京京剧院的演员。散戏后,剧场负责人跟我说,从没见过后院停了那么多小轿车。”说起自己“露脸”的经历,格伐语气轻松、平缓,看得出,他早已看淡了这些。

翻开格伐唱戏的履历,高光时刻确实不少:1999年,他带着英文版京剧《闹天宫》参加了国际京剧票友大赛,成功斩获最高奖“金龙奖”。从那以后,“洋猴王”的名号不胫而走,格伐也将这一作品陆续带到美国、英国、泰国和马来西亚等国家巡演。

格伐上场门一出来,台下就是一片——好!那些叫好的观众里,有老北京、老伦敦、老华盛顿……“洋猴王”格伐,为英文版《闹天宫》赢得了满堂彩。

格伐勾半张脸的孙悟空形象。

正戏

学习唱念连做梦都在背词

说起自己和京剧的缘分,格伐觉得那是一次命中注定的邂逅。他出生在伊朗,生活在英、美,第一次看京剧是1993年。那年,格伐三十出头,是英国伯恩茅斯大学三维动画专业的博士生。听说北京京剧院来英国演出,他专门去看了场戏,目的只是为了收集、研究舞蹈动作,为将来做动画项目、拍电影“开脑洞”,攒素材。

然而,那场《打焦赞》却让格伐彻底被京剧的魅力所征服。锣鼓点一响,演员粉墨登场,他的目光便被紧紧吸引住了。“难以置信,我当时虽然看不大懂剧情,但还是大受震撼,感觉这种舞台表演呈现的美是由内而外、无所不包的。”格伐说。

在观看京剧《打焦赞》前,格伐也曾收集过非洲、中东以及印度、日本等地的舞蹈素材,研究身段、身体和表演的关系。看了京剧后,他惊讶地发现原来所有研究过的动作,在京剧里都有所表现。“我在京剧中看到了所有表演艺术形式的融合,感觉和京剧比起来,其他的舞蹈形式都黯然失色,我完全被征服了。”格伐说。

演员谢幕时,格伐竟然泪流满面。随后,北京京剧院到曼彻斯特、伯明翰和剑桥演出,他都一路跟随观赏。很快,格伐便和剧院的演员们打成一片。临别之际,格伐找到京剧院带队团长京剧名家王玉珍,向她表达了自己对京剧的喜爱,并表示希望能有机会到中国学习京剧。

一个月后,格伐收到了来自北京的邀请。于是,他放弃在读的博士学位,只身来到中国,成为一名京剧留学生。几年后,他当年的同班同学成为动画电影《花木兰》的制作人,而格伐却在北京和戏曲学校的孩子们为伴,从“童子功”开始练起。

“家人、朋友都不理解,甚至认为我在开‘国际玩笑’。我也没做太多解释。因为除了学京剧这个念头,我没有其他考虑。”格伐的语气坚定又淡然。

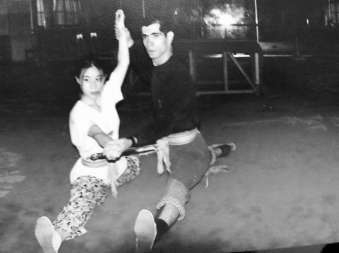

格伐在北京戏曲学校学习。

俗话说:“人过三十不学艺。”当时,格伐已经32岁,每天在学校和十几岁的孩子们一起练习压腿、踢腿、下腰等基本功。训练难度很大,他一开始身体也吃不消,经常是医院、学校两头跑。

回忆起学艺的经历,格伐笑称自己跟个“菜鸟”一样,老师怎么做,他就怎么做。老师怎么念,他就怎么念,一遍又一遍,做得不规范,老师上手给调整,慢慢就有那么点儿意思了。

相比之下,复杂的唱念更让他头疼,先天的语言“劣势”只能靠更加勤奋、“疯魔”的努力来弥补。吃饭、洗澡、走路、骑车,甚至做梦的时候,格伐都在不停地背词。

“老师让我学武生,就是石秀、林冲这些角色的行当,希望可以扬长避短。”格伐说。

学艺四年后,格伐学习新戏《闹天宫》,自此接触到了猴戏,开始了他半生的“洋猴王”的演艺生涯。渐渐地,他迷上了这个充满传奇色彩的角色,每天都比其他学员早一个小时到练功房练功,还买了许多关于猴子的书籍、光盘潜心研究。

“孙悟空代表自由、快乐,不仅有一颗赤子之心,更有一种坚忍不拔的意志。”说起心中的“猴王”,格伐来了兴致,指了指自己的大眼睛和大鼻头,笑着说:“你看,我长得是不是有点像孙悟空,扮上更像。”

如格伐所言,当他勾上“猴脸”,头戴罗帽,身披猴衣,腰系水裙,扮起孙悟空根本看不出是位“老外”,而是活脱脱的“美猴王”。

格伐参加大型演出。

压轴

将莎士比亚名著改编成京剧

三十多年来,格伐除了学戏、唱戏,也走遍世界各地传播、推广京剧。他发现,语言的差异成为京剧教学最大的障碍。于是,格伐萌生了翻译京剧唱词的念头。

“想俺老孙也算天地间一尊神佛!”被格伐翻译成“I am the most powerful spirit on heaven and earth.”不仅保留了原意,还贴合了京剧的韵味,让外国观众既能听懂,又能欣赏。

在演出时,格伐还尝试过双语京剧表演,就是先用中文演,紧接着再来一句或者一段的英文版。

随着传播效果越来越好,格伐的想法也越来越多。“中国历史悠久和戏剧丰富,但对外国人来说却有些陌生。”他说,“如果能将耳熟能详的外国故事用京剧表演出来,肯定能更好地引发外国观众对京剧的兴趣。”

于是,格伐将莎士比亚名著《仲夏夜之梦》改编成京剧,并搬上国际舞台。美国和欧洲观众十分熟悉的提泰妮亚和奥伯龙也化上京剧妆容、穿上京剧戏服。“这些外国观众瞬间就感受到了戏剧中的中国元素,也更容易融入剧情。”格伐说。

格伐认为,做好京剧的跨文化传播,需要那些对中西方的文化和历史都熟悉的人来搭建交流的“桥梁”。“我希望将自己在戏剧方面的专业知识与多元的文化背景相结合,为观众创造更具创造性和启发性的艺术体验。”

2014年,为了表彰格伐在弘扬京剧、中西方跨文化交流上的重要贡献,北京市人民政府向他颁发了“长城友谊奖”,这是授予在北京工作的外国专家的最高奖项。

如今,年过花甲的格伐依然全身心投入到艺术创作和京剧传播事业。他在美国、澳大利亚以及欧洲、亚洲等地举办讲座传授京剧,并作为上海戏剧学院、中国戏曲学院等大学的客座教授,在中国多个城市的剧院、校园开办研修班,指导教学。“未来,计划将我学习京剧的故事搬上舞台,让更多人通过我的故事,对这门古老的艺术产生兴趣。”格伐说。

“想俺老孙也算天地间一尊神佛!”走出湖广会馆的大门,格伐又念起这段再熟悉不过的念白,路在脚下,他的取经之路,仍在继续。(北京晚报记者张骜 格伐 供图)