点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

王润

“虽然我的正式教学生涯已经进入倒计时,但是只要北大讲堂的朋友们邀请我,大家仍然接受我,我就会一直站在这里。”2025年4月30日,北京大学百周年纪念讲堂举办的“戴锦华教授电影导赏”系列第50场特别活动上,66岁的戴锦华怀抱学生们送给她的鲜花,满脸笑意地给出了让北大学子欣喜的回答,台下近两千名师生掌声雷动。

作为北京大学最受欢迎的教师之一,戴锦华虽早已达到退休年龄,却依然保持着高强度的工作节奏。她的日程表密密麻麻,除了完成每周的教学任务,还有各种讲座、对谈、学术邀请、电影节活动,以及国际旅行和访问。每周三晚她在北大讲堂的电影导赏,更是凭借三年不间断的坚守,让这场光影之约成为北大校园里极具影响力的文化名片,吸引许多师生与影迷慕名而来。

因将热爱化作职业,戴锦华始终认为自己是幸运且幸福的。她说,自己一定会将工作坚持到生命的最后一刻。而这方讲台的存在,也意味着即便退休,她也会继续活跃在这个被她自豪地称为“世界最大的艺术影院”的地方,延续她与电影、与北大和学子们的难舍情缘。

1 坠入电影“爱河”

从北大求学到电影学院任教

1959年,戴锦华出生于北京。她的母亲是一名小学语文老师,父亲是文学爱好者,二人在她成长过程中留下了深远的影响。自小学起,戴锦华便展现出极高的阅读热情,每年阅读数百本课外书籍。学校图书馆的藏书很快被她读完了,她只得四处寻觅图书。借阅书籍练就了她快速阅读的本领:一部20万字以上的长篇小说,她五六小时便能完成通读。

1978年,19岁的戴锦华以理科生身份叩开了北京大学中文系的大门。彼时的她压根儿不会想到,自己未来会成为中国电影研究、女性主义理论与文化研究的重要拓荒者。在那个百废待兴、“一切刚刚开始”的年代,北大自由包容的学术氛围、浓厚严谨的治学环境,以及温暖真挚的师生情谊,为她的学术生涯奠定了坚实的底色。

“那时刚刚恢复高考不久,我们那届北大中文系,仅文学专业就有五十多人,年龄最长的37岁,最小的16岁,每个人的生命经验千差万别,几乎很难归为一代人。”戴锦华记得,当时许多德高望重的老师都在一线教学,“我最爱林庚先生讲的《楚辞》课,记笔记写到手指抽筋。”

她记得,很多老师刚刚重启学术研究,对社会、对学生都充满了热望,会把自己最新的思考或研究成果立刻拿到课堂上分享;而学生们每有不同意见,就会在课堂上站起来反驳老师,甚至和老师唇枪舌剑。课后,有些老师还会到宿舍和学生继续争论。“当时的北大校园里,到处可以看见三五成群站在路边争论的学生,慷慨激昂、面红耳赤。那是我生命真正的起点。”

1982年,戴锦华从北京大学毕业。出于对读书和教学的热爱,她选择前往北京电影学院任教。“在那个充满理想主义的年代,同学们大多怀揣着投身社会变革的热忱,将报社、出版社作为职业首选,但我非常明确地想要去大学教书。”在她看来,成为一名教师并非冲动之举,而是慎重思考后的决定,“选择大学,不仅因为这里能让我拥有更多自由支配的时间,当时更渴望的是,毕生和青年共处,或许能让我的心灵衰老得慢一些。”

初入北京电影学院时,戴锦华喜欢各种文艺形式,却对电影“无知且无感”。在她眼中,电影充斥着商业气息,显得“媚俗”又“肤浅”,欠缺人文含量。“工作伊始,那于我而言只是一份教职,与电影艺术本身并无太多关联。”

但命运的安排让她的态度有了巨大转变——初到电影学院的那个暑假,戴锦华因协助“第一届全国高校电影课教师讲习班”,获得了一整套电影观摩票。此后半年多时间里,她连续看了一百多部世界电影史上的经典之作,彻底改变了此前对电影的偏见。

《精疲力尽》《野草莓》《第七封印》《四百击》《朱尔与吉姆》《奇遇》……当这些欧洲大师的影片在银幕上展开时,她感到自己“陡然跌入了一场精神的、视觉的盛宴,陷入了一份不曾梦想到的狂喜或曰迷狂”。她形容那个刻骨铭心的瞬间,“我与电影共坠爱河!”

“看完《精疲力尽》,那种欲哭无泪、欲说无语的激动,让我只想狂奔,对街上的每个人大喊:‘这是我的电影!我终于找到了我的电影’!”“我在这些影片里感到的是生命同频、情感共振,我渴望表达的一切似乎都在这些电影里。”于是,她一往情深地爱上了电影,一边教书,一边自修电影摄影、录音、美术系等专业课程,渐渐将思考和研究重心转向了电影。

那时没有多少中文电影研究著作,戴锦华只能泡在期刊室中,通过国外电影期刊,了解关于电影拍摄的细节和技术手段。一次她在北京图书馆(现国家图书馆)看到一本英文专著,是法国电影理论家克里斯蒂安·麦茨的电影符号学开篇作《电影表意散论》英译本。她借出此书,花巨款复印了全书,并且试着自己翻译,逐字逐句啃下结构主义电影符号学的根基,由此进入欧美电影理论的世界。

中国电影资料馆举办瑞典电影回顾展,她“一掷千金”,一气儿买下了三套票,上午、下午、晚上各一场,全身心地沉浸在光影世界中。伯格曼的同一部片子她看了三遍,累得眼冒金星,“因为不知道下一次在哪里,如何还能再看到这些影片。”她在影院的黑暗中做笔记,常常感到挫败、沮丧——回家翻开本子一看,字迹都重叠了,难以辨认。后来她收到国际同行赠送的一份特别礼物:一支自带微光灯的圆珠笔,专门用于在影院做笔记。“我一直珍藏着一支,不舍得用,也不舍得扔,一直‘供’在书架上,久而久之,它最后都风化了。”

1987年,在时任北京电影学院院长沈嵩生的支持下,戴锦华与钟大丰、李弈明共同创立了中国首个电影史论专业。从课程体系建设到教材编撰,她都亲力亲为,倾注了大量心血。“这个专业第一个班招生时,我跑遍了全国各考区,每一个都亲自面试,选拔标准相当严苛。”作为这个班的主任教员、主讲教员、班主任,她一人身兼三职,白天授课,晚上还要翻译西方电影理论著作。“1987年到1990年,我送出了第一批电影理论班本科毕业生。”

在戴锦华看来,电影不仅是20世纪最伟大的艺术,也是洞见世界的重要窗口。她常对学生们说:“我们的生命,经由银幕去和更广阔的世界相遇,然后获得一种反观自己的能力。哪怕只有一次,哪怕只有一部电影,让我们有了这样一种感悟,那我们做这件事就值得,电影就值得。”

戴锦华教授导赏影片《倒仓》

2 重返母校

以自身生命经验开启文化研究

在北京电影学院的11年,戴锦华实现了从文学研究者到电影学者的华丽转身。1993年,时任北京大学比较文学与比较文化研究所所长乐黛云邀请戴锦华回归母校任教,开启了她学术生涯的第二次转型。

求学于北大的岁月里,戴锦华就和同学们一道,将乐黛云老师视为“校园偶像”。在课堂上听乐老师神采飞扬地以尼采哲学视角解读茅盾,趴在人头攒动的办公楼礼堂窗台上听乐老师讲“西方新思潮”……这段经历,不仅开启了她的学术生涯,也让她理解到为师者的意义和快乐。

乐老师的人格魅力和优雅风范对戴锦华影响至深。戴锦华回忆起自己首次应乐老师之邀参加中国比较文学学会年会的情景。当时,她穿着短裤和T恤便到了会场,惊见被人群簇拥的乐老师一袭长裙,美丽端庄,意识到自己着装不妥,赶紧出去买了裙装再次出席盛会。

每周三戴锦华都会出现在被她称为“世界最大的艺术影院”的北大百周年纪念讲堂

后来,戴锦华回到母校任教,乐老师为了引导戴锦华参与学院管理,特意把她唤到家中,悉心传授“知人”与“用人”的区别。回想这一切,戴锦华无限感恩和慨叹:“乐老师召唤和重塑了我对自己的希望与梦想,向我展示了一个教师的魅力、风采乃至一个学者的空间与可能性。她是我的偶像,是我生命的榜样。”

在北大,戴锦华将目光从银幕投向更广阔的社会文化场域,从欧洲艺术电影到第三世界影像,从经典文本到流行文化。彼时的她,已不再满足于对单一学科的研究:“当我尝试用女性主义视角解读电影,用电影研究的方法切入文化现象时,猛然发现学科壁垒只是人为的桎梏。”最早她只是凭着直觉,想把电影研究置于一个更宏大的参数和更广阔的场域中去。“后来,我开始关注与研究文化市场,关注文化的生产过程,幸运地开启了新领域的研究。”

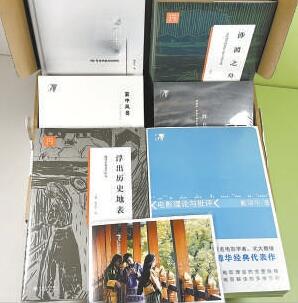

在专注于文化研究的日子里,戴锦华与同窗孟悦合著的《浮出历史地表》成为中国女性主义文学研究的里程碑。这本书通过解析庐隐、丁玲等女作家的文本,揭示女性在历史叙事中的“隐形书写”。但戴锦华拒绝将女性主义简单地视为一种标签,“对我而言,女性主义首先是生命经验的自救。”

每次有人问她为什么变成了一个女性主义者,她都会实诚相告:“就是因为我长太高了,我十三岁就已经一米七五了,比很多男同学还要高。这让我因为‘不像女人’而被审视,还总会听到有人在背后窃窃私语说‘这样怎么嫁人’。”她曾觉得自己在人生的意义上是一个有问题的女人,好在女性主义让她明白,那些来自外界的规训并非天经地义,一切并不是自己的错。

在戴锦华看来,女性主义从来不是主义,也不是理论,而是一种实践的人道主义。“它帮助我了解自己,了解世界,并且接受自己,相信自己。它是一个在我生命当中最有力量的支撑,同时也是一个我思考和观察所有问题时最内在的角度。”

戴锦华的成长,还有一个非常具体的动力,就是她不想重蹈母亲的人生轨迹。她的母亲那一代人,一方面要和男同事一样,在中国工业化进程最艰难的时代背景下投身劳动;另一方面回到家中还要承担起照顾老小、相夫教子的重任,包揽所有家务劳动。她们强大的自我牺牲精神,促使其为社会和家庭无私奉献了一切。

“我有时会特别强烈地感觉到,母亲因为此前没有发展出自己的生命、自己的生活方式,所以在后来的岁月当中,无法安置自己。”正是通过母亲这代女性,让戴锦华意识到,“在双重社会角色要求之下,我们要问自己,你要什么?什么使你快乐?什么使你幸福?什么是你不受他人要求,而是自己内心渴望的?我觉得这比什么都重要。”

3 拥抱互联网

“云学生”超百万

在北大,戴锦华的课堂是传奇般的存在。她开设的通选课“影片精读”被确定为全校核心课程,每次都爆满。学生们为了能在教室里占有一席之地,常常提前两小时便开始排队等候。还有很多人跑来旁听,窗台、过道都挤满了人。她的讲授风格独特:语速极快,长句如连珠炮,却逻辑严密;拒绝“标准答案”,总能将复杂的理论拆解成一个个生动的案例。

她的课堂远不止于电影,凭着跨学科的视野,她对泛文化领域的各类事件始终保持着强烈的好奇、热忱,同时也不乏警醒与思索。在“文化研究”课上,她带领学生们分析抖音、同人小说、AI孙燕姿翻唱……将流行文化置于资本、技术、性别交织的网络中。这种“接地气”的教学方式,让学生惊呼:“原来学术可以如此鲜活!”

虽然热爱教学,但戴锦华从教书的第一天开始,就一直反对“好为人师”。她说,“老师要千万警惕自己成为学生的天花板,多求诸于己,而不是教化于人。”

戴锦华一直对精英主义持反思和批判态度:“精英主义容易滋生自恋。”在她看来,大学教育的核心价值在于强化老师对个体的关注。“比如我可以和学生面对面交流,这让我有机会深入了解每一个人,然后和他们分享问题和愿望,尽可能帮助他们在学术之路上往前走。”她从不指定论文题目,而是鼓励学生从自身困惑出发,自由选择想研究的题目,然后陪伴他们一起思考,协助他们完成研究。“学术不是解题,而是与生命经验的对话。”

2017年,“52倍人生——戴锦华大师电影课”上线,引起极大反响。2021年6月,戴锦华又以“戴锦华讲电影”账号入驻B站,首条视频瞬间被“老师好”的弹幕刷屏。如今,这一账号已收获超过百万粉丝,她也成为B站上最受欢迎的教授之一。她以缜密的逻辑、犀利的观点与磅礴的语言,将电影批评、性别议题、文化研究等厚重内容转化为“浪潮般的思想激荡”,让年轻观众直呼“醍醐灌顶”,许多人兴奋地以“云学生”自居。

戴锦华坦言:“许多非北大课堂的听众积极反馈,对我而言是莫大的鼓舞。课堂内容进入社会各个空间,产生了与校园内截然不同的效应。”她欣喜地看到,这些知识引发了关乎个人生命与人生选择的积极互动,这正是她一直以来在真实课堂中所期待的。通过网络,她不断与时代产生互动,“我没有简单地跟随这个时代,而是在保持与时代对话。”

但她同时高度警惕网络教学“知识简化”的陷阱:“绝对不能因为媒介形式的改变而简化思想,绝对不能做迎合与取悦大众的任何预设。知识并不崇高,但是知识是严肃的,思想更是严肃的,我们得认真地去对待。我要让他们真的感觉进入了北大的课堂。”

除了电影文化,戴锦华常常在网络上回应人们关心的各种问题:年龄焦虑、亲密关系、两性话题——她从来都坦然面对,真诚应答,既有不落俗套的独立视角,又总能把握好分寸尺度。人们在她这里得到的,不是简单的答案,而是一种思考的态度。她说:“无论在课堂上,还是在互联网上,面对任何听众,我都会呈现出最大的真诚。”

戴锦华与恩师乐黛云(左)

4 直面衰老与死亡

带着内心的幼稚与赤诚

教学生涯只是戴锦华生命的一个面向,她更引以为傲的是自身生命的多元与丰盈。十余年来,她投身中国乡村调查与新乡村建设运动,与经济学家、社会学家、农学家一同深入贫困山区,贴近特困群体。她参加乡村妇女的读书小组,给她们做演讲,畅谈大众文化、传媒娱乐,剖析农村发展困境。“她们好喜欢听,出去就能一字不漏地复述,从来没有觉得听不懂我说话,反倒是许多受过高等教育的人说听不懂,这很好玩。”

2000年之后的十年间,她还与一些做社会科学研究的学者朋友,共同开启了第三世界考察之旅,足迹遍布印度、泰国、巴西、委内瑞拉等数十个国家,进入深山、丛林、乡村、营地,见过不同的基层组织、民众团体,甚至游击队。戴锦华最关心的,永远是底层人的社会境况和文化思想。“当我们乘越野吉普穿过拉美,亲身去感知这片土地时,我才知道当年触动切·格瓦拉踏上征途的问题,至今仍未得到改善。”

在对第三世界研究的过程中,戴锦华从拉美的反抗者那里学到了她自认为最宝贵的一课——拒绝悲情。戴锦华阐释道:“拒绝悲情,首先就是历数迫害者、压迫者的不义并不能使你自己的正义不言自明。你要去思考你的正义,要明确地大声说出你要什么,而且试图去获得和抵达自己渴望的目标。另外一个层次就是,不让敌手的不义变成伤害自己、摧毁自己的力量;相反,要尽可能把他们的伤害从自己的身体里移出去,不让自己携带着它,而是保持一个饱满、快乐的生命状态。”

当戴锦华“行万里路”后,再度回归电影研究时,她突然发现自己有了完全不一样的视野。“以前我看不到它背后的历史文化和真实的人,而这样多研究领域的涉入,让我在一个新的场域接受新的挑战,打开自己,然后旧的场域也变成了新的世界。这真的是一个非常快乐的过程。”

戴锦华边行走,边记录,她的微信朋友圈成为她日常摄影的图片展:未名湖面的水禽涟漪,暮春初夏的姹紫嫣红,课间偶遇的银杏骤雨,校舍古建的飞檐落雪,还有异乡街头历史刻痕的凝望瞬间。这些画面极具大师的电影质感,引得朋友们纷纷点赞收藏,并撺掇她将摄影作品结集出版。

在同龄人多已退休、安享晚年的年纪,戴锦华像她的偶像切·格瓦拉一样,还在不停前行。“我始终享有年轻时初涉电影学时的那份快乐,一直在不断打开一些新的场域,世界在我脚下。”

2022年12月25日,戴锦华的母亲离世,她不得不直面死亡与衰老这一命题。“33年前,我父亲去世后,我就一直陪伴着母亲。当她也离我而去时,我才意识到,一旦脱离了这种爱的羁绊,自己就要在创痛之后经历一个重新定义自己、安置自己的过程。”

母亲离世也迫使戴锦华正视自己老了,但她并不恐惧:“自然生命的进程不可避免,但在精神层面,我仍为自己的年轻与幼稚感到骄傲。只要还能发问、追问,在探寻答案中收获快乐,就不算老去。”

“我无法达到在现实世界中游刃有余、进退自如的那种成熟,”而且她也不愿如此,“我想保持我的幼稚,承认我的无知,就这样走下去,直到死亡降临。”