点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

文/记者 张嘉

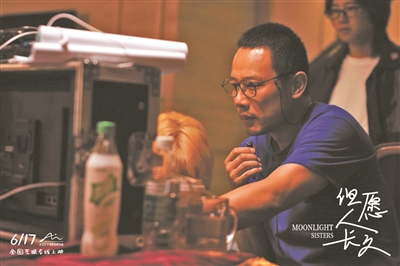

2025年6月17日,由80后导演秦天执导的首部长片《但愿人长久》在全国艺联专线上映,此时,距离影片获得第17届FIRST青年电影展最佳剧情长片奖和“FIRSTFRAME第一帧”特别提及荣誉,已近两年时间。秦天在接受北京青年报记者专访时坦承,电影上映对他是意外之喜,他感谢团队为影片上映付出的努力,期待以电影作为桥梁,可以和观众有抵达内心的沟通。而随着电影的上映,他终于释然,仿佛重新站到了起点,电影之路对他而言,虽然仍然充满未知,但只要他有想表达的,就会继续坚持。

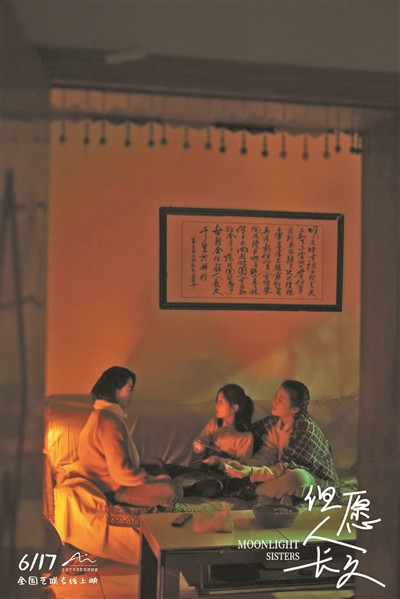

《但愿人长久》片长172分钟,评委会的颁奖词是:“时长并未稀释叙事的浓度,在角色的互相编织中,细致入微地刻画了女性在一个时代中的典型形象。人与现实的碰撞残酷无情,让人与人之间的温情更显美丽,以史诗的笔触,书写市井小民生活的百年孤独。”

业内人士对于这部“出道即高峰”的作品颇多好评,秦天却是淡定且清醒,他笑说,自己拍电影时并无所谓的“宏图大愿”“野心”,一切不过是心中酝酿许久,水到渠成地表达出来而已。

最早就是想以一个外来人的视角拍一个成都故事

《但愿人长久》以家庭流动为母题,勾连起城市化进程中女性的集体命运。37岁的夏婵为女儿落户成都奔波,12岁的夏小芒在城中村初尝青春况味,暮年的康桂珍则在记忆里咀嚼半生遗憾。三代女性面对“背井离乡”的不同抉择,构成当代中国城市化的微观样本。

谈及这部电影的拍摄初衷,秦天表示,作为成都人,他最初就是想以一个外来人的视角,拍一个成都故事。而家庭流动、城市化进程的视角源于他的大学经历,“当时班上的同学来自全国各地,而且几乎一人一个地方,没有重复。这让我在脑海中拼凑出一幅鲜活的中国地图,而不再是课本上的抽象概念。这给了我巨大冲击,让我深感自己的无知。在与同学们的相处过程中,那些我曾经认为很重要的东西,逐渐发现并非不可或缺,也并非真的那么重要。”

班里有很多同学来自偏远地区或农村,从他们身上,秦天感受到了两点特别珍贵的品质。“一是他们对土地、生命那种直接的、血脉相连的感触。食堂里的饭菜,他们都能叫出名字,而对我来说,很多却是陌生的存在。另一点是他们那种朴素、真实且平易近人的性格。作为一个在城市长大、接受所谓‘良好教育’的人,我曾下意识地认为自己比小地方的人懂得多、看得准。接触他们后,我体会到朴素本身就是一种大智慧。”

从这些同学身上,秦天看到了一个家族在城市化进程中的深刻变迁。“曾经,同学们上大学时还会回家务农,与土地有着紧密的联系。然而,如今他们的下一代已然出生,完全作为城市的一分子成长,与家族的乡村记忆几乎割裂。孩子们接受的是纯粹的城市化教育,正是我以前熟悉的那一套,甚至更加精细化。而作为中间一代的同学,为了子女的未来和自己的养老,也在城市中辛苦奋斗。他们的父母,许多人此前从未踏足大城市,却因儿女来到城市帮忙带孩子。对这些老人而言,城市是极其陌生的,他们学习适应能力又弱,便生出强烈的回乡念头。”

因此,秦天觉得,这几十年的城市化进程,与他们这一代人息息相关。“以我们这代中间人为核心,能清晰地感受到三代人截然不同的处境:我们既能理解子女在城市中的生活,也能体会父母对乡土的眷恋和对城市的不适应。然而,祖辈和孙辈之间,几乎已经很难真正理解彼此了。比如,现在学校都要求孩子说普通话,我在拍摄电影时找成都本地小演员,发现很多孩子不会说成都话。”

在秦天看来,这种细微的变化,看似无关紧要可以轻轻划过,但深想一步,其背后可能蕴含着相当复杂的结构性变迁。“要讲清楚它,其涵盖和牵连的上下脉络至少是抵达三代人的。所以,并非我一开始就怀揣书写几代宏图的雄心壮志拍摄《但愿人长久》,我只想讲好我所关注的那些人的基本处境。电影里呈现的,也不是臆想编造的事件,而是所有人都会经历的、非常日常的生活提炼。正是透过我的这些同学,我得以窥见一个更广阔基数的人群在这几十年城市化浪潮中的真实面貌。”

不是女性视角而是以旁观视角来讲述故事

《但愿人长久》以女性的视角讲述城市化进程,电影也因此被归为具有女性意识的影像表达,秦天坦承,其实他最初并未考虑以何性别来展现,“我觉得自己不是女性视角,而是旁观视角。”

秦天表示,选择女性作为电影主角,源于故事构思后期的考量——需要一个最具代表性的切入点。而女性和成都的气质十分契合。“选择拍成都是我的本能,毕竟我生于此长于此,几次离开又归来,加上外来同学的影响,让我能以多重眼光重新审视这座城市。这最终给了我信心,觉得自己有东西可拍,也知道该怎么拍了,才确定能做这部电影的导演。因为这可能是我看到、但别人尚未捕捉到的视角。”

秦天希望将成都塑造成一个真正的“角色”,与每位人物产生关系——不仅是人与人之间,更是人与城市之间。在他看来,成都的姿态更接近女性。“因此我决定用女性故事来叙述普通人。当然,我也想过拍三代男性为主角,也和制片人讨论过。那样电影或许还叫《但愿人长久》,也能展现城市化,但气质和节奏会是另一种了。”

秦天选择女性主角的另一个重要原因,是他认为女性的特质某种程度上暗合了这个大时代的气质:“所有人都在坚持,有时隐忍,有时‘算了’,但都知道要往前走。女性的坚韧常被宏大叙事遮蔽——表面上看,你或许会看到她们被骗、失败,但她们内在的生命力依然蓬勃。这是我特别想表达的感受。”

社会飞速发展,人人追逐幸福,但秦天希望人们能暂停片刻,甚至质疑一下:这真是我要的幸福吗?是否忽略了基本的人情与家庭?“现在,很多年轻人孝敬老人的方式就是给他们买昂贵礼物、送他们出国旅游,却缺失真实的连接——比如某个下午,我没带父母去吃大餐,也没安排出游,就是在家陪他们聊两个小时。”

虽然人们每天都可以打视频交流,看似十分方便,但秦天认为这无法替代真实触感。“人,终究需要这个,所以我想拍一部有感觉、有触感的电影。女性身上蕴含更大能量,她们之间的关系本身就足够丰富——不仅能承担故事,更能主动发起。因此这部电影里,男性角色退到背景,无需充当‘发动机’;女性已经足够支撑一切。”

确定讲述女性故事后,秦天坦承自己也担心会失手。“身为男性,我深知自己不可能真正具备女性视角。一开始我就非常清楚这点。所以我的底线是:坚持以一种尽可能公平、平等的眼光去观察和描绘她们。目标是让这些被描绘的形象鲜活起来,让观众相信这些女性是真实的、复杂的、多样的。”

创作中,秦天曾与不同年龄段女性深入对谈,“尤其和三四十岁的同龄人聊得最多,她们的生活体感,比如原生家庭矛盾、育儿问题等共性话题,很多都被我直接放进了故事。”

为了理解女性,秦天甚至去超市买卫生巾,“我很不好意思,在无人处打开触摸,发现它结构简单却异常柔软。这种初体验也通过角色之口表达了出来。”

作为男导演,秦天自言格外谨慎。“我反复地把剧本给女性朋友审阅,问她们:‘反应真实吗?心理成立吗?’她们很喜欢角色身上的复杂性,得到这样的反馈,我才开拍。当女演员们真正进入角色,并给予我反馈时,我才一点点增加了实感,也慢慢积累起信心,所以这完全是一个如履薄冰的过程。”

影片中,除了女主夏蝉的扮演者徐海鹏是专业演员外,其他大多是素人演员。秦天透露,拍摄过程中,剧本根据演员特质做了不少细微调整。比如,有些地方如果硬让演员去贴合角色,就会显得刻意。对于素人演员,秦天认为最好的方式是顺应他们的自然状态,而不是强行要求。于是,他在角色中融入演员自身的特质,同时在其他方面保留自己原本想表达的内容。调整大多是表面的,比如生活中演员不喝咖啡,拍摄时就让她做别的事,比如跳舞。最难的是徐海鹏,她作为专业演员,反而需要收敛演技,以便和其他素人演员更好地融合在一起。

让秦天欣慰的是,徐海鹏对剧本的深度认同。“她与角色夏蝉有着诸多相似经历,因此对角色感同身受。她抛开了表演技巧,展现出对生活的真实感悟,大部分时间都保持着自然松弛的状态。偶尔,当我发现她看到她开始思考,就是用脑子演戏的时候,就稍稍提醒一下,她能迅速回归自然状态。”

放弃了去银行上班根本没考虑电影能否养活自己

秦天2007年毕业于西南财经大学经济学专业。毕业后,他尝试过多种职业:医疗器材销售、儿童培训老师、泳池救生员、商业主持人、烧烤店主、闪送员等。

秦天笑说从事这些工作,完全没有为了拍电影体验生活的想法,“刚毕业那会儿,我其实挺迷茫的,不清楚自己最终想做什么,但内心有个强烈的念头:我得做点自己想做的事。本来大学毕业时,我有机会进某银行总行,因为曾参加一个比赛,成绩不错,所以有破格录用的机会。”

为了确认自己是否要去银行上班,秦天专门跑去成都的银行营业点蹲了一个多星期,“看他们怎么上班,看过后就确定:这工作我绝不能做。”

按通常的教育路径,一个学经济的大学生,就算不去银行或金融机构,也得选个“有水准”或“高起点”的工作。但秦天偏不,“我并非刻意选择低门槛职业,只是它们容易入职。有些活儿我甚至不提自己是大学生,因为对方会觉得莫名其妙,反而不要我,认为我在捣乱。后来我都说自己就高中毕业。这些工作大多像兼职,不用干一整天。于是有几年时间,我起码能空出半年来看电影、读书、运动。真不是为了观察生活或积累写作素材,纯粹是为了生存,不想啃老。收入虽低,但在成都蹭家里住,省了大笔开销。通勤还好,就只剩吃饭花钱,衣服基本不买。”

阅历渐丰后,秦天的创作自觉也开始萌生。“我开始思考自己与他人的差异:哪些特质让我害怕?哪些引发好奇?哪些值得欣赏?就让这些感受自然流入。所以,我并非‘为拍电影体验生活’。”

秦天说自己那些年一直在“找合适的工作”,直到他看到侯孝贤、杨德昌等导演拍的电影,“他们拍自己的经验,拍自己熟悉的环境,我突然想:我是不是也能拍?那时根本没考虑生计,反正我已适应了低效、低物欲的生活。三十岁左右,既不啃老也无危机感,便全力奔向理想。”

为了弥补拍摄技术的空白,秦天买教材自学,看北电等电影学院的课程资料,渐渐觉得自己能看懂电影了,也能琢磨出一些导演的意图。“然后,我就去找了个具体的执行工作。因为非科班出身,所以,只能一步步来:从策划做到项目经理,再到项目制片,最后深入到录音、摄影、执行导演、后期等岗位。基本上走完一圈,我真正明白了电影工业是怎么回事,也获得了具体而准确的判断力:清楚市场上哪种片子能做到什么程度,哪部分工业流程能实现什么效果。”

做好转型准备后,秦天转向广告导演。“为了保持独立,我也没签公司,把拍广告当训练场。我各种类型广告都拍过,积累经验的同时,更建立了信任的班底。广告拍摄的时限非常苛刻,这种训练让我和小伙伴们虽无长片的拍摄经验,却真正懂了拍摄。”

真遇到“坎儿”时不急因为最终都能拆解

被问及首次执导电影的最大挑战,秦天坦言,遇到的都是具体而细碎的问题。“经济学背景让我习惯理性拆解问题,难题会被分解得很细碎,我反而难忆起有哪些大的困难。真遇到‘坎儿’时,我会谨慎不急,因为最终都能拆解。我的制片人特别懂创作,他提点我‘创作七分力永远最好’,所以,急躁时我就提醒自己松弛些,绷紧于事无补。人们常觉得‘多努力才保险’,但这思维本身值得推敲。说到底,很多问题其实是自我产生、自我解决的,都内化了。那些细碎的事情,我觉得都能被解决,哪怕一场戏最后搞砸了,也算一个答案。真正不能解决的可能是人生问题。”

秦天坦言自己很幸运,拍摄第一部电影时没有遇到投资问题。“《但愿人长久》的投资人是我从小认识的朋友,他是做戏剧的,非常懂创作,也真心热爱电影。我很感谢他,他第一次投资电影,就把机会给了我。”

回忆领奖的那一幕,秦天说当时自己内心很平静。舞台上炫目的灯光反而让他有种不真实感。直到颁奖典礼结束后,他独自走在路上,收到一位前辈发来的祝贺短信,获奖的实感才真切地涌上心头。当前辈对他说“那就一起加油”时,秦天表示那是他最开心的时刻,“我觉得这是前辈对我的一种认同。”

谈及获奖后的变化,秦天笑说:“一些广告合作方以为我得奖后不再接广告了,不再找我;另一些则猜测我身价上涨。我还得去澄清,自己还会拍广告,毕竟要吃饭。”秦天坦言剧情类广告的邀约确有增多,但他表示,自己也并非专业广告人,他还会做田野调查,“这才是我真正热爱的,无预设目标地做关心之事。最终的成果可能是电影、文字或其他形式,不必预先确定。”

作为表达者你的“当下”就是最重要的素材

大学时,来自外地同学的触动,让秦天意识到必须开阔视野。热爱电影的他,开始有意识地通过电影进行社会教育——大量观看社会性、历史题材影片,并由此延伸至阅读与思考。

“我偏爱纪实类电影与文学,尤其是剔除形容词、基于真实案例、传递亲历者感受的作品。它们颠覆了我对戏剧与编剧的认知——精心构建的情节,有时反不如意外捕捉的真实态度来得直接有力。这种力量源于亲身经历,难以虚构。能写出来的,往往多是套路。我也逐渐领悟到,直接的经验本身即是最佳叙事。当一段经验能引发共鸣、通过你的视角让人发现‘原来事情还能这样’、或提供新角度时,便已具备强大的叙事力量。”

秦天认为,表达者最重要的素材就在“当下”。“千百年来,婆媳、夫妻、原生家庭等主题看似未变,为何仍被不断讲述?因为每个时代独特的‘当代性’进程,必须由亲历者书写。当下创作环境更热衷‘新故事’——寻找前所未见之物,这无可厚非。但另一方面,人们可能忽略了另一种价值:重新呈现你以为熟悉的事物,换个角度让你发现‘它不完全是那样’。我认为这同样关键,甚至更重要——因为朴素的日常本就与我们真实相连。”

秦天坚持拍电影,是因为他相信电影能连接人。“真实的人与人之间的‘体感’在弱化,电子科技造成的隔阂在增加。这也许是历史进程的必然,但如果我们能有一种方式维系住那份‘体感’,不是更好吗?那些珍贵的东西,往往就隐藏在生活的微小细节之中,我们不能轻易丢掉它们。”

大量观影与阅读赋予秦天开阔的视野,“创作需要保持这种开放性,去维系一种开阔的视野和多变的可能。要学会接受,勇于面对,不要轻易为事物画上句号。长期以来,我习惯于给自己提问,然后自己寻找答案。然而,电影本身并不应该直接给出答案。或许,提问是一种不错的方式;又或许,干脆不提问,只是简单地叙述,让观众自己去发现问题,自己去寻找答案。”