点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

记者 苗 春

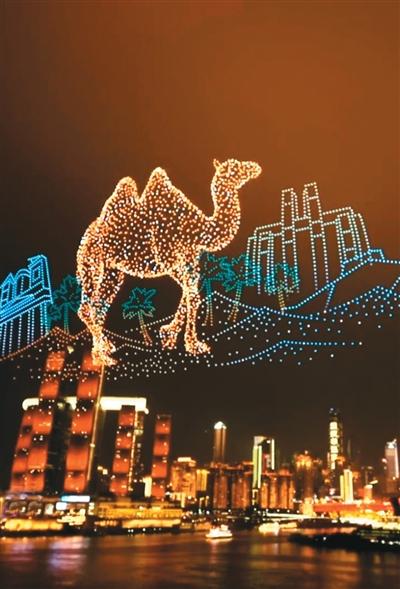

11月5日晚,山城重庆的两江交汇处,一场壮丽的无人机灯光秀将天空化为光影的画卷。5000架无人机腾空而起,变幻出奇妙的图案:忽而是一头佩戴AR眼镜的可爱大熊猫,忽而是一位专注操控摄像机的视听工作者,忽而又化作极富阿拉伯风情的茶壶和踏着星光前行的骆驼……

这场无人机表演,是11月4日至6日在重庆举办的第七届中国—阿拉伯国家广播电视合作论坛的一个环节。论坛上,来自中国和16个阿拉伯国家、2个国际组织的约300位代表跨越山海,相聚一堂,围绕“中阿文明互鉴·视听创新共赢”的主题进行了深入研讨。这场盛会,既带来思想的交流,也促进了情感的融合。

以心相交,共书双向奔赴山海情

“独行快,众行远。”这句被中阿嘉宾反复引用的谚语,道出广电视听内容合作的价值所在——交流与合作是跨越语言文化隔阂、增进友谊的桥梁。

巴勒斯坦广播电视总局局长艾哈迈德·阿萨夫提议中阿组建联合制作团队,共同拍摄更多现实题材的纪录片。这一倡议正与中阿广电视听合作的实践形成呼应:近年来,中国脱贫攻坚剧《山海情》在多个阿拉伯国家播出后引发强烈反响和广泛共鸣;宁夏、福建、陕西、浙江等地广电机构与阿联酋、约旦、埃及、沙特等国媒体联合推出的《看中国》《中国时间》《悦览中国》等节目,实现了从“单向输出”到“共同叙事”的拓展。

平台合作为内容传播提供了强大支撑。中央广播电视总台的融媒体定制化服务平台已吸引120多家阿拉伯媒体入驻。爱奇艺与埃及流媒体平台WATCH IT的合作,推动中国剧集在阿拉伯国家的本土化传播实现从“播出”到“融入”的飞跃。爱奇艺副总裁王兆楠说,“视听内容能让我们为同一情节欢笑,为同种情感落泪”。

11月3日,WATCH IT出品的展现埃及悠久历史的纪录片——《地球之母》通过北京卫视超高清频道与观众见面,引发许多观众尤其是年轻观众的关注,收视率在全国和北京本地均进入同时段前列。它的播出,也正式拉开了本届论坛“视听丝路·中阿故事”中阿精品视听节目互播活动的序幕。自此开始至明年上半年,80多部中阿优秀视听作品将通过双方的主流电视频道与流媒体平台集中展映,为中阿观众献上光影盛宴。

微短剧作为新业态,也为中阿广电视听合作注入活力。重庆麦芽传媒创始人张阳介绍,公司制作的876部阿语短剧累计播放量达6.5亿次,备受阿语观众喜爱。

数智赋能,共绘产业未来蓝图

内容是血肉,技术则为合作进一步发展插上了腾飞的翅膀。在论坛上,超高清、人工智能等前沿技术成为嘉宾们关注的焦点。

黎巴嫩新闻部秘书长哈桑·法尔哈提到,“算法”一词源于一位阿拉伯数学家的名字,这一历史联结为今日的技术合作增添了文明互鉴的深意。

面对人工智能浪潮,中方展现出技术实力与开放态度。在论坛上,快手副总裁刘震展示了自研大模型可灵AI生成的剧集预告片,其精细度令与会嘉宾印象深刻。国家广播电视总局广播电视科学研究院副院长付明栋建议,双方可共建“中阿语料库”,合作开发双语AI大模型,以技术破除语言壁垒。

对许多阿拉伯国家而言,中阿技术合作是帮助本国提升媒体数字化水平的重要途径。也门广播电视总局局长伊斯坎达尔感慨道,中国曾援建也门的公路,如今又在帮助也门铺设“数字信息之路”。

在基础设施层面,中国广电网络集团董事长宋起柱倡议构建算力底座,并在超高清领域加强中阿标准对接。沙特广播电视总局有关负责人也分享了利用高清技术修复历史影像的经验,为与会嘉宾带来有益借鉴。

赓续友谊,携手共创新篇章

中阿友谊的未来,关键在于青年。本届论坛不仅是行业对话的平台,也是青年交流的场域。

截至2025年,国家广播电视总局已为阿拉伯国家举办20多期媒体培训班,培训700多人次,其中很多是青年人。也门代表倡议建立“中阿数字化媒体培训中心”,加强人工智能、网络安全等新兴领域的人才培养。

中阿青年的故事还通过短视频大赛等活动得以生动讲述。第四届中阿短视频大赛结果在论坛上揭晓,一批优秀作品从2100多部参赛作品中脱颖而出。首届大赛一等奖获得者、现中阿卫视驻华记者方浩明分享了他的成长历程,成为中阿青年携手前行的缩影。

论坛期间还举办了“你好重庆”媒体采风活动,为阿拉伯嘉宾提供了感知中国的窗口。他们参观三峡博物馆,领略长江文明的厚重;走访智能工厂,感受中国智造的活力;考察西部国际物流枢纽,了解渝新欧班列如何联通中阿。这些亲身体验,为未来的视听创作积累了鲜活素材。

论坛上,与会代表一致通过了《第七届中国—阿拉伯国家广播电视合作论坛共同宣言》,并在加强新闻报道、内容合作、技术创新与人员交流等方面达成新共识。论坛还发布了50多项合作成果清单,并签署了多项备忘录与协议。

面向未来,中阿广电视听合作正以内容为核、技术为翼、青年为桥,共同铺就一条更加立体、畅通的“视听丝路”。

《人民日报海外版》(2025年11月14日 第 07 版)