点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

2025年11月19日晚,由青海省文化和旅游厅出品、青海省演艺集团创排的新编传统京剧《楼台断琴》在上海天蟾逸夫舞台成功首演。演出当晚,剧场内座无虚席,掌声如潮,这曲来自世界屋脊的戏曲新声,在浦江之滨荡开层层涟漪,以独特的艺术魅力征服了上海观众。本次演出获得文艺界广泛关注,著名京剧艺术家尚长荣先生、上海市文学艺术界联合会、上海越剧院、上海昆剧团、上海滑稽剧团、临港演艺中心、上海艺境文化传播有限公司、中共青海省委宣传部、青海省文化和旅游厅、青海省文学艺术界联合会、青海省戏剧家协会纷纷发来贺信,对演出致以热切关注和美好祝愿。

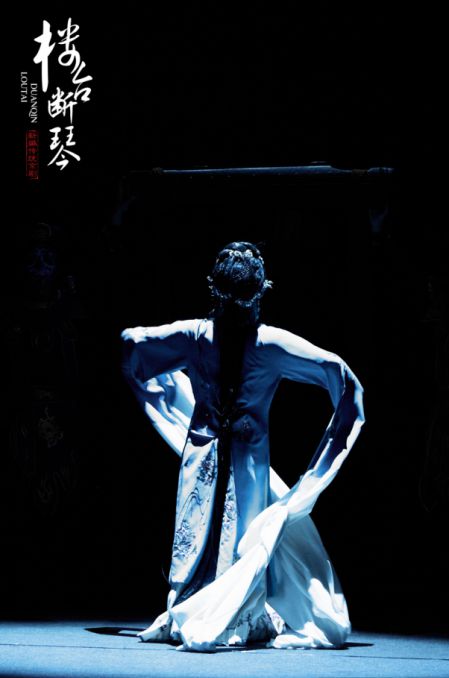

该剧以“古琴”为意象主线,巧妙串联“抚琴遥祭”“飞书落琴”“泪别赠琴”“断琴沉海”等动人篇章,讲述敫桂英与王魁之间从相救相知到情断义绝的千古悲歌。在恪守京剧传统精髓的同时,剧目以现代审美重新诠释经典,将西部文化的气韵融入程式,实现了传统艺术与当代精神的有机统一,成为"西部京剧"品牌建设历程中又一座熠熠生辉的艺术丰碑。

名家新秀共谱华章

高原戏韵薪火相传

新编传统京剧《楼台断琴》汇聚业界顶尖创作力量,由一级导演李慧琴执导,一级作曲朱绍玉担任唱腔设计。青海演艺集团京剧团的青年演员吴琼、霍敏领衔主演,潘吉明、董媛媛、高丽、姜波等演员共同参演。新老京剧艺术家在这部戏中艺脉交融、新声共鸣,展现出青海京剧薪火相传的蓬勃生机。

荀派传人吴琼以“娇、憨、灵”的表演特点,将敫桂英从深情款款到心碎欲绝的心路历程刻画得入木三分。她曾说:“每一次呼吸都是戏,每一次落泪都是情。我希望观众能从桂英身上,看到中国传统女性坚韧与悲情并存的力量。”饰演王魁的霍敏则通过细腻的念白与复杂的眼神演绎,将角色在道德与欲望间的挣扎刻画得淋漓尽致。在他看来,王魁并非脸谱化的反派,而是一个在现实裹挟中逐渐迷失的“真实的人”。

演出过程中,现场气氛持续高涨。每当剧情推进至关键转折,台下便响起阵阵会心的赞叹;每到唱至精彩之处,观众席便爆发出雷鸣般的掌声。剧中敫桂英的水袖表演尤为精彩,演员吴琼通过单抛、双抛、抖袖、翻花、下腰等一系列精湛技巧,将人物悲愤与绝望的情感层层推进。水袖起落间,悲喜如潮水般层层推进,如同一幅波澜壮阔的情感画卷,观众的情绪也随之跌宕起伏,不少人热泪盈眶,深深沉浸在戏剧张力之中。

演出落幕后,现场气氛达到高潮。不少观众高举印有“吴琼”字样的灯牌,以热烈掌声与真诚喝彩表达对演员的喜爱与支持。为回应这份厚爱,吴琼在谢幕时即兴加演京剧《西厢记》经典唱段,婉转嗓音与动人情感再次点燃全场,将夜晚推向又一个情感高点。散场后,热情的观众们仍意犹未尽,早早守候在后台出口,期待与演员近距离交流。吴琼、霍敏等主演亲切地为戏迷们签名,耐心回应着观众对剧情的探讨与对角色的理解。这份台下的温情互动,与台上的精彩演绎相映生辉,成为此次沪上之行又一抹亮丽的色彩。

剧场大厅内,剧团精心设计的文创产品展台同样人气火爆。以《楼台断琴》为主题设计的明信片、书签、票夹、文件夹、帆布手提袋、冰箱贴等周边产品,深受戏迷青睐。展台前人群络绎不绝。古典雅致的风味搭建更引得观众争相打卡、簇拥留念。演出结束后热心戏迷久久驻足,将一份份承载西部京剧记忆的文创产品悉心收藏。这些兼具审美与纪念价值的文创产品,不仅成为观众与演出之间的情感纽带,更以亲切生动的方式,将“西部京剧”的品牌形象深植于更多人心中。

东西联动文化共融

续写青沪戏曲情缘

《楼台断琴》的成功首演,不仅赢得了申城观众的热烈赞誉,更激发了大家对“西部京剧”这一品牌的浓厚兴趣与深切关注。一位上海老戏迷在演出后感慨:“青海的京剧团能在高原上坚持这么多年,排出这样既有传统底蕴又具有现代气质的戏,实在难得。”

此次《楼台断琴》赴沪演出,不仅是青海京剧时隔二十余年再度登陆上海主流剧场,更是一次东西部戏曲文化的深度对话。上海作为京剧艺术的重要码头,始终以海纳百川的胸襟拥抱八方来风;青海则以“西部京剧”为旗,持续探索传统文化与地域特色的融合之路。两地在戏曲发展路径上虽各有侧重,却共同肩负着推动中华戏曲当代发展的重要使命。

《楼台断琴》在沪的成功首演,标志着“西部京剧”品牌影响力迈上新台阶,为青藏高原与东部沿海的戏曲文化交流树立了新的里程碑。昆仑与浦江,因戏相牵,因情相连。来自世界屋脊的京剧之声,正以坚定的文化自信与不懈的艺术追求,在更广阔的舞台上,奏出属于这个时代的回响。

未来,青海省演艺集团京剧团将在省委宣传部和省文化旅游厅的正确领导和大力支持下,继续秉持“守正创新”的艺术理念,以传承弘扬中华优秀传统文化为己任,创排更多熔古铸今的优秀剧目,推动“西部京剧”品牌的深化与传播。通过深化区域合作、拓展演出版图、培育后备力量等多元路径,让扎根高原的京剧艺术焕发恒久生命力。这支驻守高原的京剧队伍,将在新时代的艺术长河中书写更加璀璨的篇章,为中华文化的繁荣发展注入源源不断的青海力量。(赵丽梅)